水族館は濡れずに海に潜れる素敵な場所

アクアリウムをやっていると普段自宅では気づかないアイディアや発見を水族館で見つけることは多々あります。私自身も自宅で飼育している熱帯魚などが水族館でサイズアップした姿などを見ると嬉しくなります。今日は新江ノ島水族館へ久々に来ましたのでアクアリスト目線で様々なテーマエリアをレポートしたいと思います。

新江ノ島水族館の下調べ

営業時間

駐車場

水族館自体には駐車場はありませんので、周辺地域で探すことになります。水族館がどこにあるのかはもちろん駐車場の場所、周辺地域のコンビニや施設など調べます。

NAVITMEであれば空車🈳か満車🈵か一目でわかるので使い勝手がいいのでおすすめです。

>周辺駐車場情報(NAVITIME)

周辺地域情報

また、水族館内に軽食を取るところはありますし、自動販売機などもありますが事前にコンビニなども検索しておくのも良いでしょう。さらに、周辺コンビニで水族館の割引チケットを販売している場合もあるのでWebチケットを買い忘れたなんて方は確認してみると安く購入できるかと思います。

私たちはGW前に休日が取れていけたのでさほど混雑しなくて済んだのですが、連休中はかなりの混雑が予想されるので前もっての行動は大事です。

チケットを安く購入する方法としては「いこーよ!」を活用すると良いでしょう。

また、ランチ情報なども合わせて調べておくとよりスムーズで快適なお出かけになるかと思います。

この日はレストランに先に開店時間に予約をしてランチをしてから水族館へという流れでした。しかし当日予約はすでに埋まっていたため、直接お店に向い空いている席が幸いにもあったのでこちらのアマルフィ・デラ・セーラでランチすることになりました。平日の朝の予約でも当日予約が埋まるほどなので、連休中やどうしてもここでランチしたい!って方は遅くても1週間前には予約を入れることをお勧めします。

ここのレストランは高台にあり、相模湾が一望できる絶景ですがお店まで階段が200段ほどあるのでベビーカーや子連れにはあまりオススメできません。雨の日など階段が滑りやすくなっているのでヒールなどは避けたほうが身のためです。

周辺海域について

私たちアクアリストは水族館にいく前に事前に水族館と海域についてある程度調べてから向かいます。海に囲まれた日本には水族館の宝庫で様々な海域を再現した水族館がたくさんあります。今回は新江ノ島水族館なので相模湾といえば日本3大深湾1の一つ。その特徴とも言える深い海域の再現が見れることでしょう。

【水族館と海域を調べる時のキーワード例】

- 新江ノ島水族館⇨相模湾・深海魚・しらす

- 葛西臨海公園⇨東京湾・干潟・マグロ

- 鴨川シーワールド⇨房総半島・太平洋・黒潮と親潮

このように相模湾はとても深い海域ですが、地上からだとその深さはなかなかわかりにくです。そこでこの海を実体験できるのが新江ノ島水族館な訳です。そして、水族館にいく前に調べておくと面白いのが周辺漁港です。水族館は周辺海域を再現しているためにありますが、漁港は周辺海域のプロフェッショナルが集まる場所です。また、食用にされないけど珍しい生き物などは研究のために近くの水族館で展示・飼育されている場合があります。水族館の周辺海域を知ることで水族館をいつもの何倍も楽しむことができます。

見たい生き物について

最後に重要なのが目的とする生き物たちについてです。実際に水族館を訪れて、混雑具合によっては写真が撮れなかったり見れなかったりする場合もあります。なので目的とする生き物については特定するのではなく大まかに捉えておきましょう。そして、大事なのは出会った生き物をじっくりと観察してみることです。

水族館の多くは生息域に分かれて展示しています。なので特定のお魚を決めていくよりも、あらかじめどのテーマエリアを見るかを決めていくとスムーズに動けます。

また、ポイントとしてはイルカショーなどのショースタジアムは設置するのに大きく場所を必要とするため館内よりも遠い位置にあることが多いです。なので最初に行くか、最後に行くかのどちらかに決めておくと良いと思います。ちなみにこの日は最後にイルカショーを見ることにしました。

いざ!新江ノ島水族館へ入場🐠

この記事では水族館で出会った海洋生物を”YOU”と名付けて紹介していきます。YOUについては独自調査や取材に基づいたできる限りの情報となりますのでご了承ください。

🔹トリーター:新江の島水族館での飼育スタッフのことをトリーターと呼びます。

🔹えのすい:新江の島水族館の略称

- 12:00えのすい生まれベビーとの出会い・記念撮影

- 12:30相模湾大水槽としらす・サンゴ水槽

- 12:45クラゲファンタジーゾーン

- 13:00深海1と皇室御一家の生物学ご研究

- 13:30なぎさの体験学習

- 14:00イルカショー

パノラマで見渡す相模湾

新江の島水族館の最初の通路は2Fに上がっていくんですが、まず大迫力のパノラマサイズの相模湾が出迎えてくれます。逆光で人物の写真を撮るには難しいとこもありますが、ここは肌で相模湾の迫力を感じてくれと言わんばかりのガラス面なので相模湾のその日の水面の表情を見ながら進んでいきます。

まず最初に、どのようなイベントがあるのか、何時ごろ始まるのかおおよそ見当をつけておきたいのでいつも館内に入ってからスケジュールを確認するのですがこれが水族館だと結構わかりづらい場所にあります。ネットで調べても出てくるんですが、季節や動物たちの体調や水槽の状態にもよるので当日水族館に行ってから案内所で確認するのが確実です。

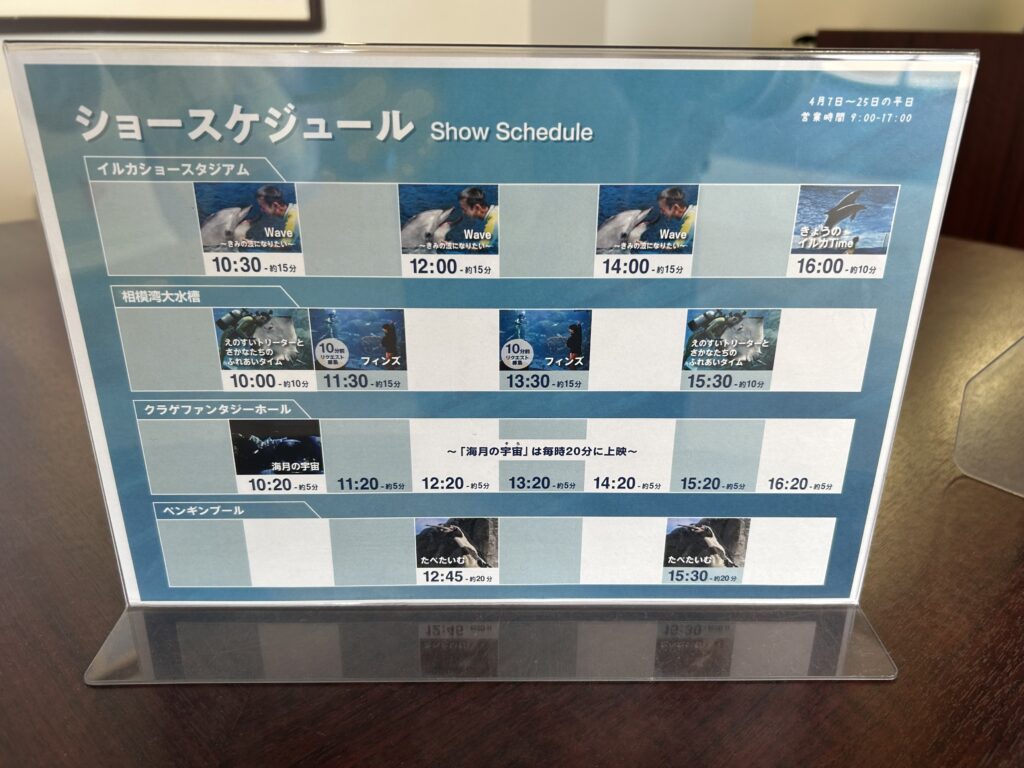

ちなみにこの日のイベントスケジュールは以下の通りでしたのでおおよその目安としてご参考ください。

【2024/4/7〜25時点 新江の島水族館 イベントショータイムスケジュール】

- イルカショー

- 相模湾大水槽

- クラゲファンタジーホール

- ペンギンプール

🔹Wave 君の波になりたい ー公演時間は約15分

- 10:30~

- 12:00~

- 14:00~

- 16:00~

🔹えのすいトリーターと魚たちのふれあいタイムー公演時間は約10分

1)10:00~

2)15:30~

🔸フィンズ(来館客参加型イベント)ー公演時間約15分

1)11:30~

2)13:30~

🔹満月の宇宙 (クラゲホールでのプロジェクションマッピングショー)ー公演時間約5分

※毎時20分に上映

1)10:20~

2) 11:20~

3)12:20~

4)13:20~

5)14:20~

6)15:20~

7)16:20~

🔹たべタイム (ペンギンの食事時間)ー約20分間

1)12:45~

2)15:30~

イベントのスケジュールが確認できたので先へと進みましょう。

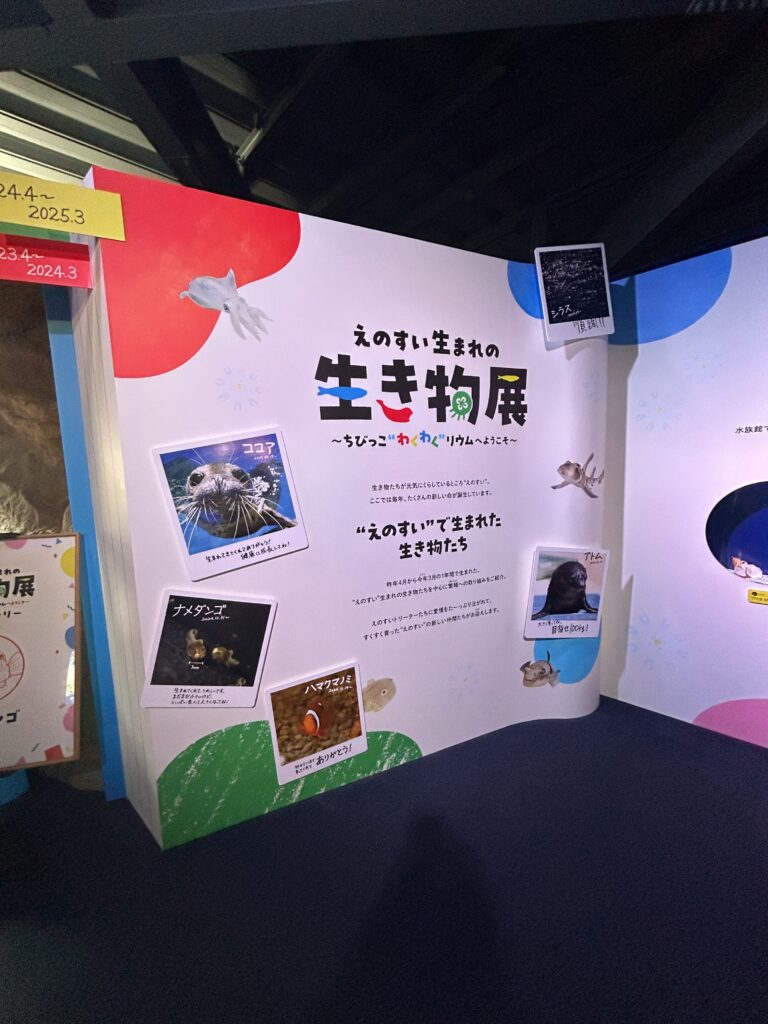

えのすい生まれのベビーたち

入り口で迎えてくれたのは

2024生まれのえのすいベビー

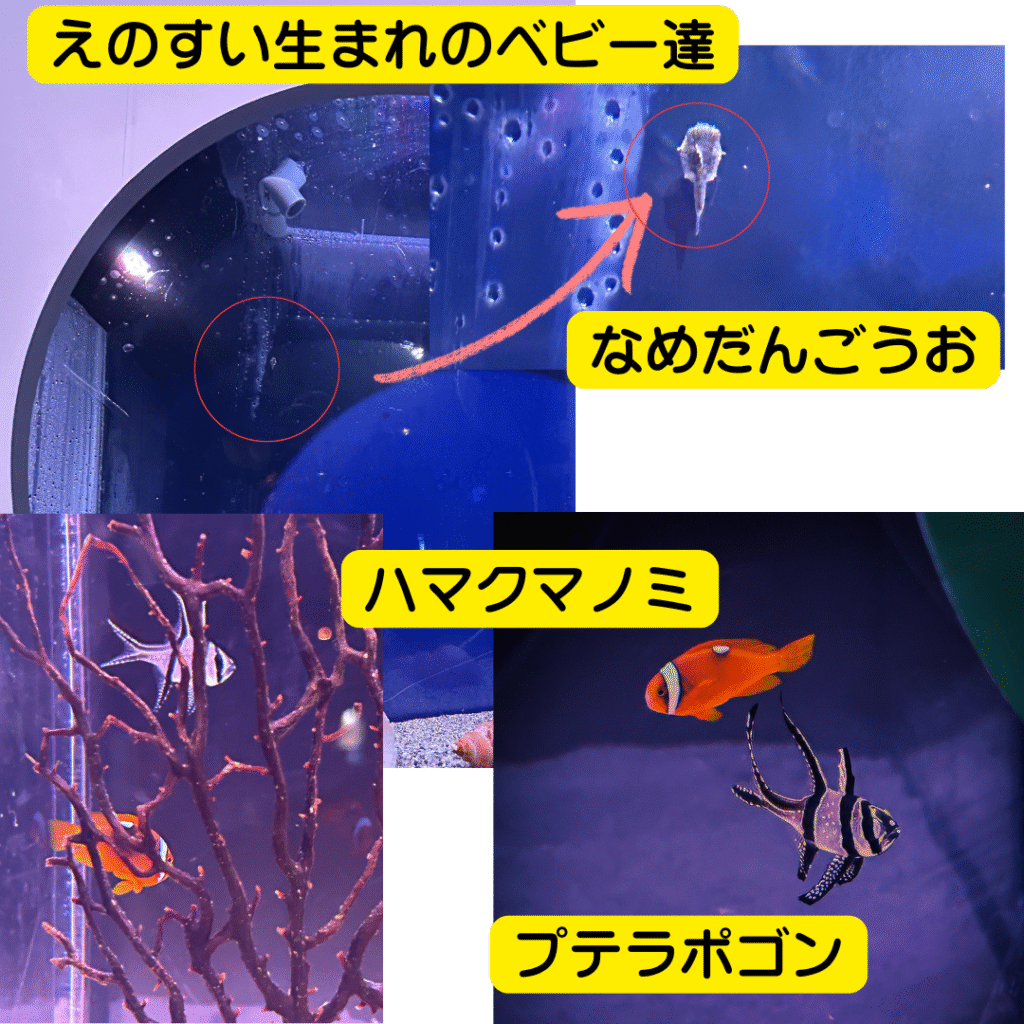

入り口で迎えてくれたYOUは今年生まれたばかりの小さくてかわいらしいえのすいベビーたちでした。クマノミといえばファインディングニモでお馴染みですがお迎えしてくれたのはハマクマノミのベビー。カクレクマのみ同様日本でも奄美諸島以南で見ることのできる馴染み深いクマノミです。

2024年えのすい生まれのYOU

・ハマクマノミ

・プテラポゴン

・ナメダンゴウオ

日本の水族館では『種の保存』という役割があり、さまざまな種類の生き物を飼育し繁殖して管理していくという取り組みが行われています。どの種を繁殖させるかは各水族館で得意・不得意があるのですがそれは近隣海域と密接に関わってきます。

えのすいは比較的小さい海洋生物を育てるノウハウがあるようで、今ダイバーにも人気なダンゴウオの飼育・管理・展示にも成功しています。これは私の推測ですが、おそらくしらすの飼育・管理ノウハウがあるのでえのすいは独自の稚魚の飼育ノウハウがあるように思います。

ナメダンゴウオは想像の100倍小さい印象でした。一歩間違えばポンプや排水管などに吸い込まれるのでは無いかと思うぐらいです。

ちなみにベビーたちの水槽は穏やかでポンプらしきものは見当たりません。通常、アクアリウムをやる際には波や海流を再現するために水流を起こすポンプが存在するのですが、上部から入ってくる水流のみで展示していたのでとても繊細な水槽であることがわかります。ガラス面を触ってみると、通常の大水槽などに比べて冷たかったので水温設定も低めに設定してあるのでしょう。稚魚や小さい生き物の場合、ライトは太陽ほど強い光量は好まないのですが弱めの優しいライト展示なのが印象的です。

記念撮影ゾーン

入り口から入ってすぐのところに子供たちと一緒に魚を背景に記念撮影ができるゾーンがあり、旦那はこういうのは大好きなので記念に一枚撮りました。写真とフレームなしの台紙であれば¥1500で撮ってもらえます。

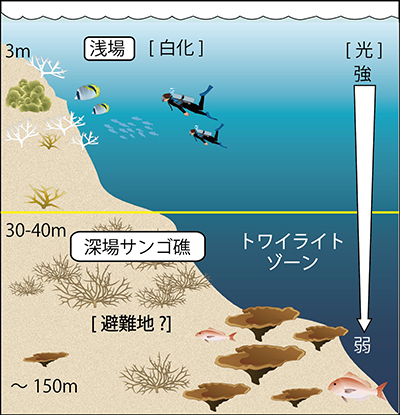

相模湾の入り口

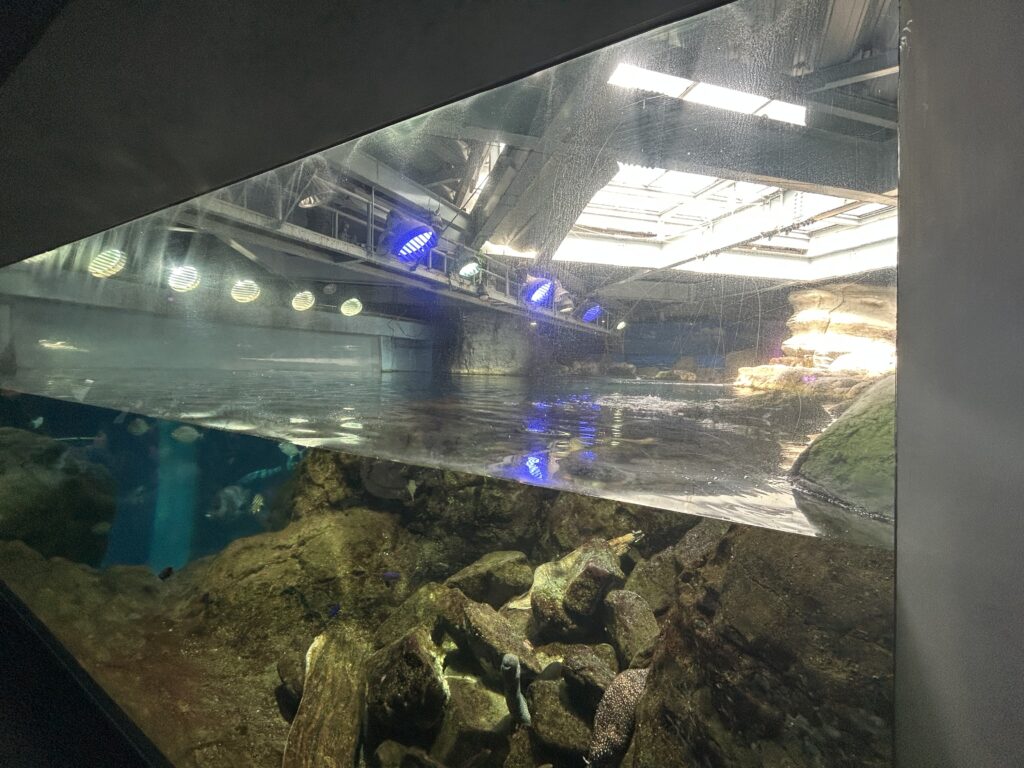

小さなベビーたちに心奪われた後はダイナミックな大水槽の入り口が見えてきます。入り口付近は浅瀬の岩場となっているのですが、あまり緩急をつけず相模湾の特徴とも言える深い水深を表現するために数歩先には深海へと続く直角にも近い岸壁が待ち構えています。

私は個人的に気になったのはこれだけ水深のある大水槽を照らすライトは相当な数だろうと思いガラス越しに確認したところ案の定8個ものメタハラ2が設置されていました。しかし、それではやはり光量として足りないのでしょう、外からの太陽光もしっかり届くように考えて設計されてました。これで、深海への光量の届き方も再現できるわけですね。

大水槽の上部分は浅瀬の岩場を表現していますが、人工的に波を作り岩場にぶつかりしぶきが上がる姿は相模湾の大しけを思い起こさせるものでインパクト大ですね。こんな岩しぶきが上がっても濡れないのは水族館のいいところです。

相模湾の大水槽

海への畏怖感に気づく

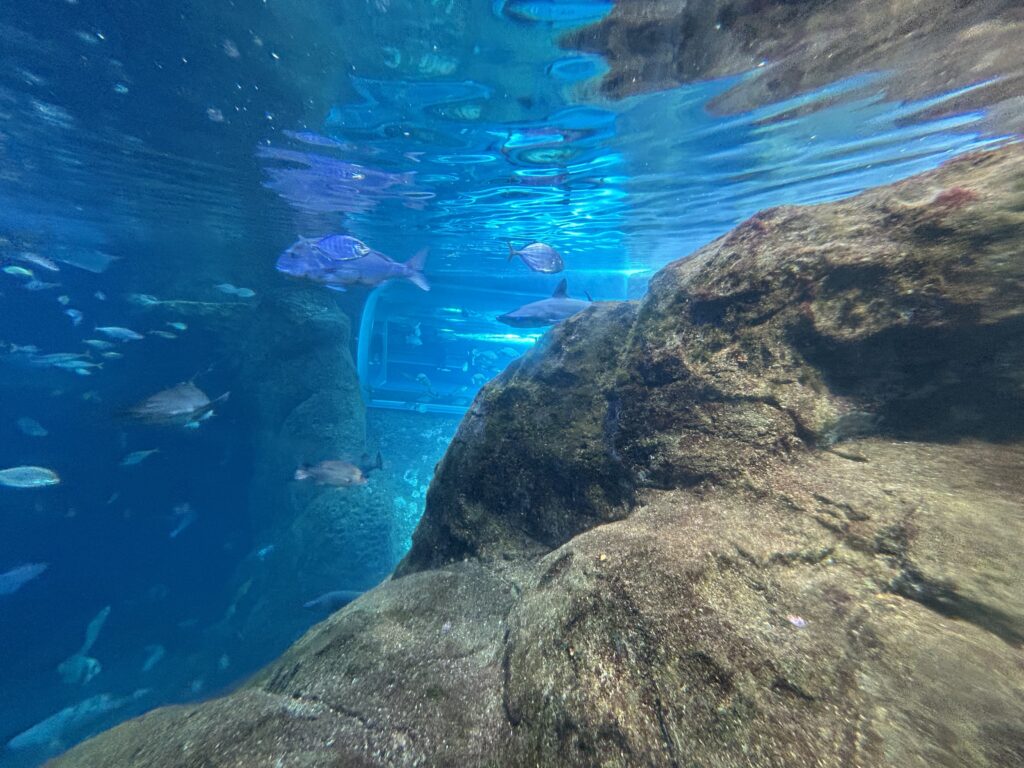

いよいよ、相模湾大水槽へと向かうのですが私は水槽上部の位置から海底を覗き込むようにして下を眺めるのが好きなのでゆっくり、じっくりと歩きながら進みます。

この目線はまさにダイバーそのものです。私自身はシュノーケルしかできませんが、それでもこの感覚が味わえるのはえのすいならではの導線の作りによるものでしょう。まんまとハマっています。

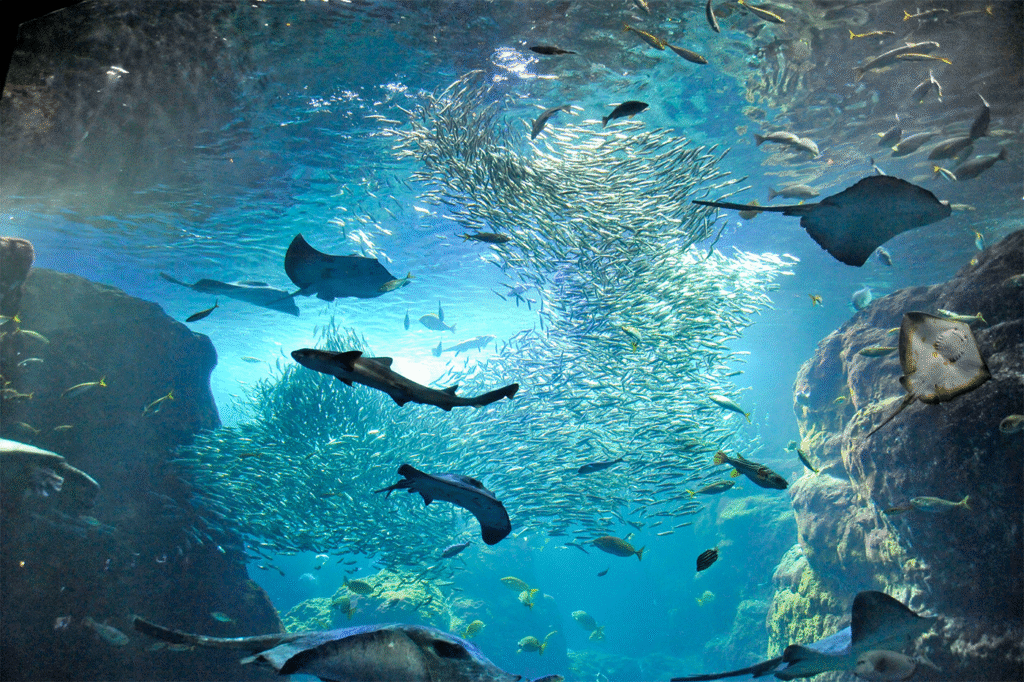

相模湾大水槽ではえのすいのトリーターたちによる『フィンズ』というイベントが繰り広げられます。観客参加型の場面もあり間近でダイバーと魚たちとのスキンシップが見られるのも楽しみの一つです。そして注目すべきは、食物連鎖のピラミッドを見事に水槽内に表現している部分では無いでしょうか。違う種の魚たちを同じ一つの水槽で飼育・管理することを『混泳』というのですが、この混泳を人の手で行うのですがとても難しい側面があります。

自然界ではそれぞれの種が独自の進化で適した海域に身を置いています。しかし、水族館を含め水槽で飼育するということはある程度水温や水質の管理をしているとはいえ環境の違う種の魚たちを一箇所にまとめる事になります。

そして魚の混泳は、水槽の中で魚たちの社会を作るようなもので、性格が合わない魚同士だと、ケンカしたり、弱い魚がいじめられたりして、最悪の場合死んでしまうこともあります。実際、私も何度も水槽に投入しては死んでしまった海水魚も少なくありません。また、水質や水温の好みも違うためすべての魚が快適に暮らせる環境を整えるのは、パズルのようにとても難しいのです。

しかし、相模湾は見事にこの混泳を成功させ大型のアカエイやサメたちとおおよそ8,000匹もいると言われるイワシの大群が一度に同じ水槽で見ることが可能となりました。また、別角度からは深海の高級魚とも言われるクエやブダイなどの大型魚も悠々とした姿で岩場に張り付いています。

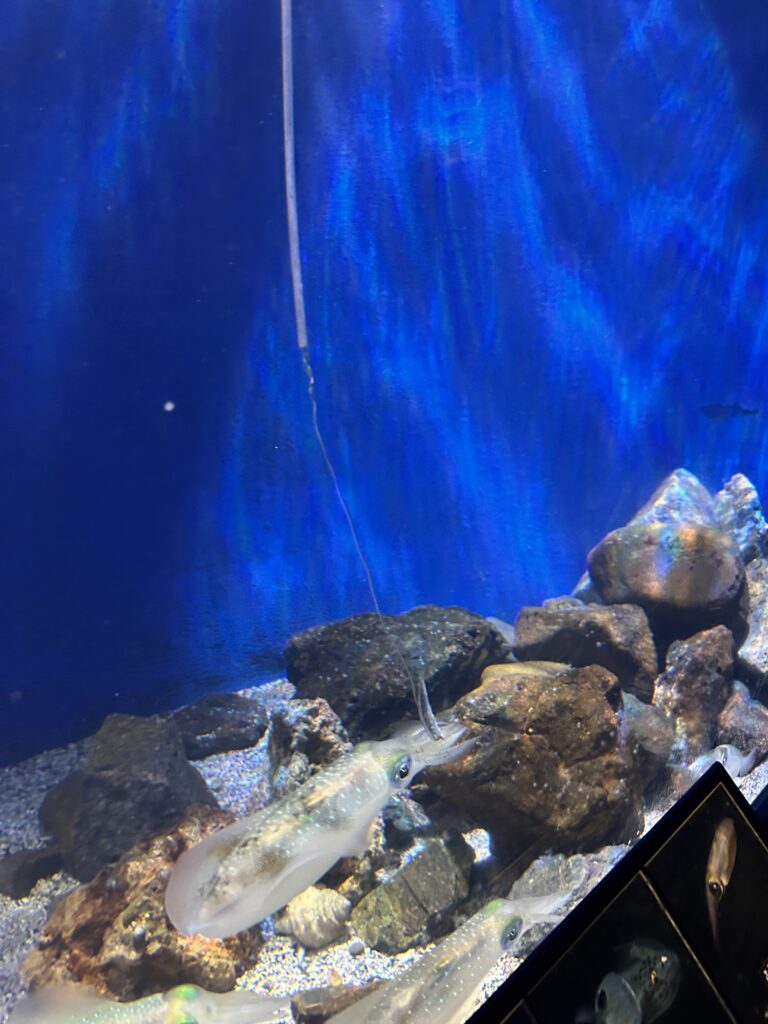

アオリイカの貴重なフィードタイム

相模湾大水槽の正面に向かう前の廊下部分に水深ごとの生き物の展示があるんですが、たまたま今回アオリイカの餌やりタイムに居合わせられたので思わず動画を回してみました。

一体何を食べさせるのか、不思議だったのですが餌はニボシでした。とても安上がりな気もしますが、1日何色食べるかによっては案外馬鹿にならないかもしれませんね。

岩礁と海藻

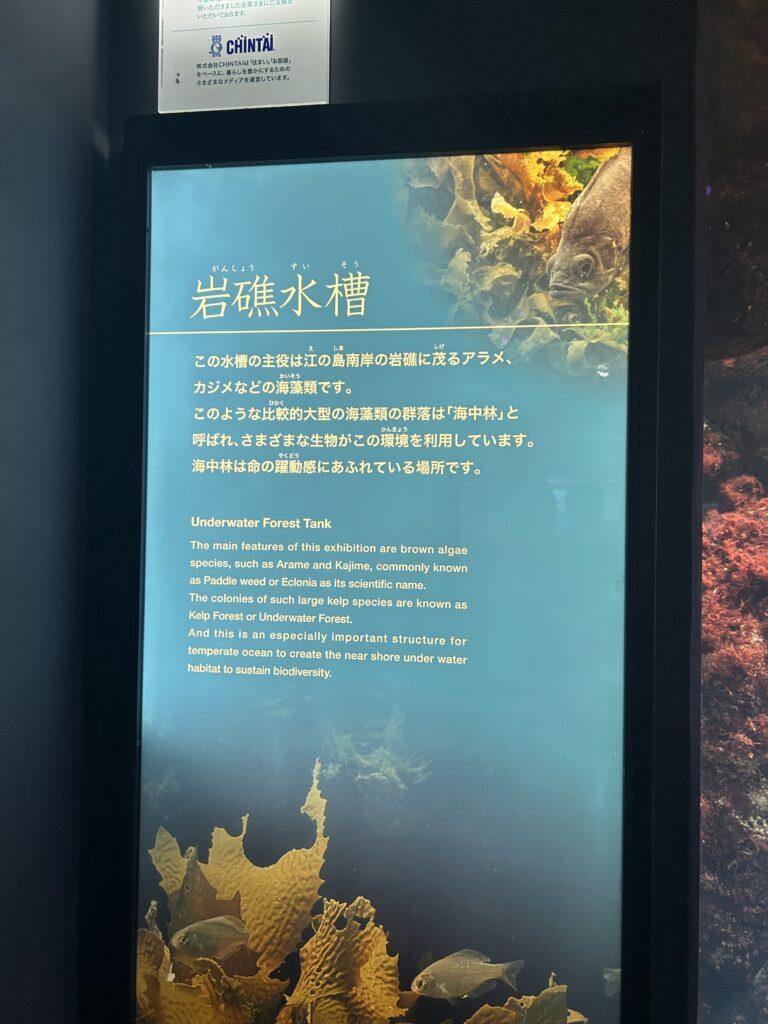

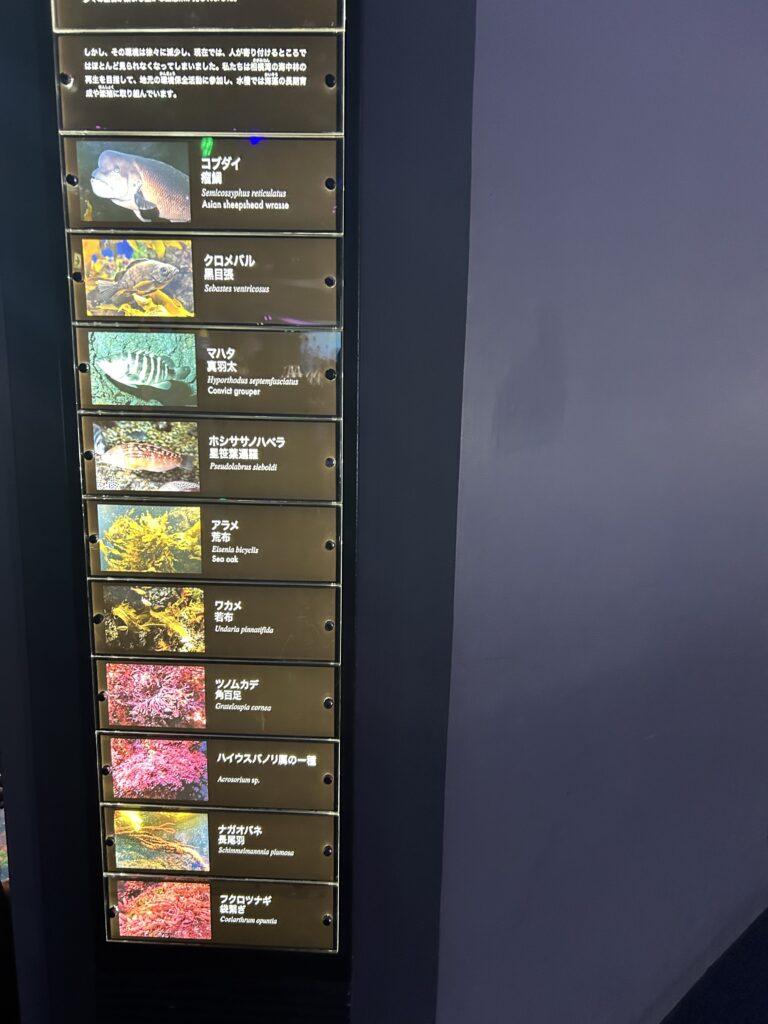

岩礁水槽

水族館というと、イルカや大型怪獣の展示・ショーなどがメインに思われがちですがえのすいは一貫して”海に潜ったときに気づき”というのを大事にしているのでよりリアルな海中を表現するのに長けています。この岩礁は江ノ島南岸の海中林、つまり海藻がメインの岩場を表現しています。

海水水槽を立ち上げている人ならピンとくるかもしれませんが、海藻だけを育てるリフジウム水槽というのがあってアクアリストの中ではおなじみとなっています。最近ではボトルアクアなど小型の水槽でも海藻と小さい熱帯魚が2〜3匹というのも多いです。リフジウム水槽の一番大きな役割は、植物プランクトンや動物プランクトンなどの微生物、つまり分解者を育むことによって水質浄化を目指すものとなっています。海藻が豊富な水槽はそれだけ硝化サイクルが正しく行われ、微生物が豊富なので魚だけの水槽よりもろ過効力が高くポンプがなくても水が浄化されているほどです。

このえのすいの岩礁水槽は、江ノ島沿岸に欠かせない海藻たちの生きる姿を表現しています。このプランクトンの豊富な栄養環境があるおかげでしらすが居心地良く、江ノ島近海で停留すると考えて間違いないでしょう。

江ノ島付近の食べられる海藻

アカモク

江ノ島付近で主に獲れる海藻類としては、わかめやひじきがあるのですが江ノ島名物の海藻といえば”アカモク”が有名です。なんといってもヌメリ成分のフコダインが海藻特有の食物繊維でありその効果はダイエットにも日常的な健康維持にも期待できます。

| アカモク スタンドパック 90g入 冷凍[アカモク](入数:5パック★) 価格:2600円 |

| 【ふるさと納税】TAC21 逗子小坪産あかもくセット 調味料 価格:12000円 |

アラメ

展示水槽内にもありましたが、江ノ島南岸ではアラメも見ることができます。アラメは昆布の仲間で基本的には干したものを水で戻してひじきのように和物などにして食べることができます。アラメはカルシウムや鉄分が豊富で便秘解消や高血圧予防・骨粗鬆症にも役立てられる優れた海藻です。

| あらめ 伊勢志摩産 刻みあらめ 100g 天然 国産 三重県 伊勢志摩 保存食 価格:1480円 |

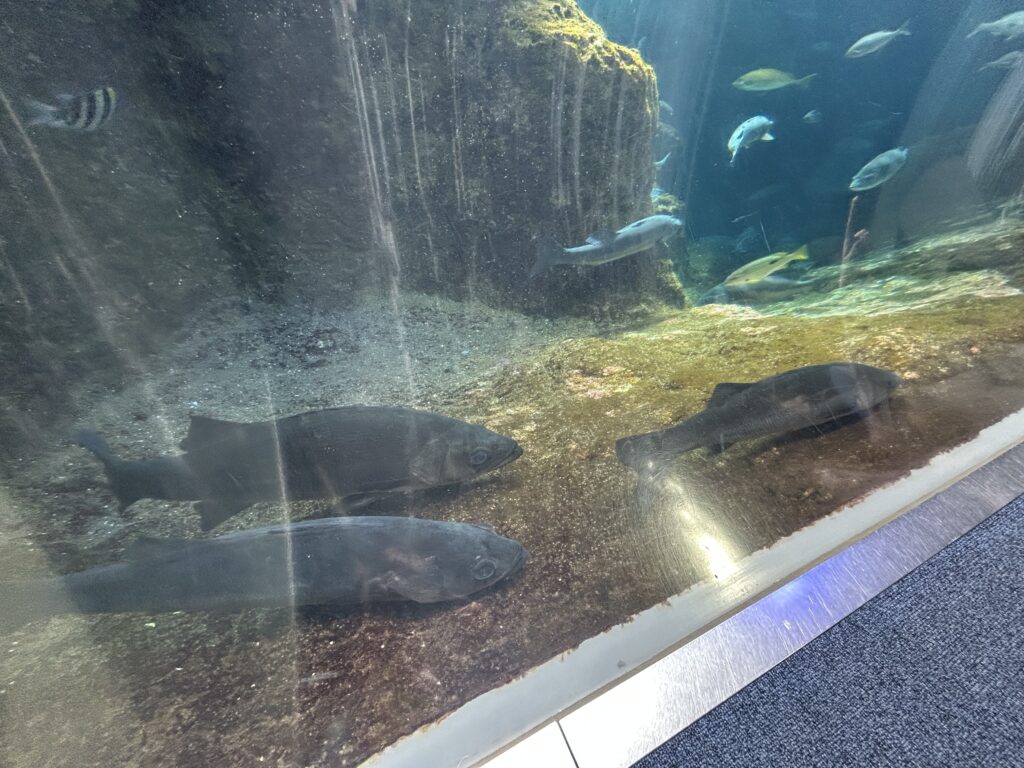

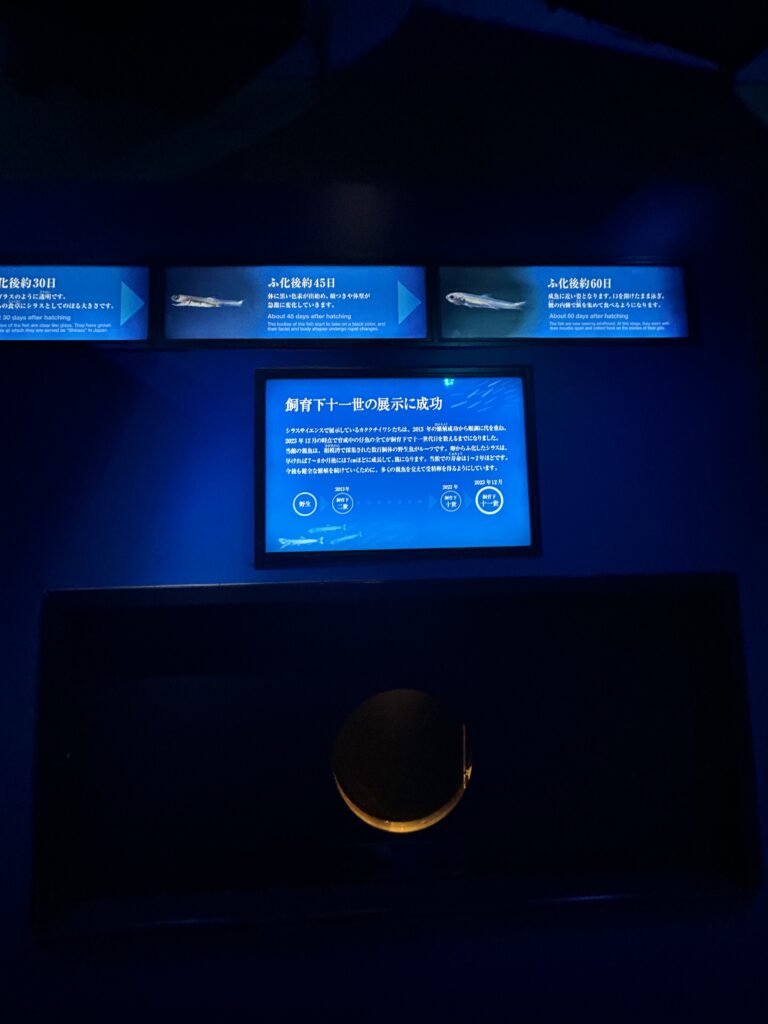

しらす累代11世代

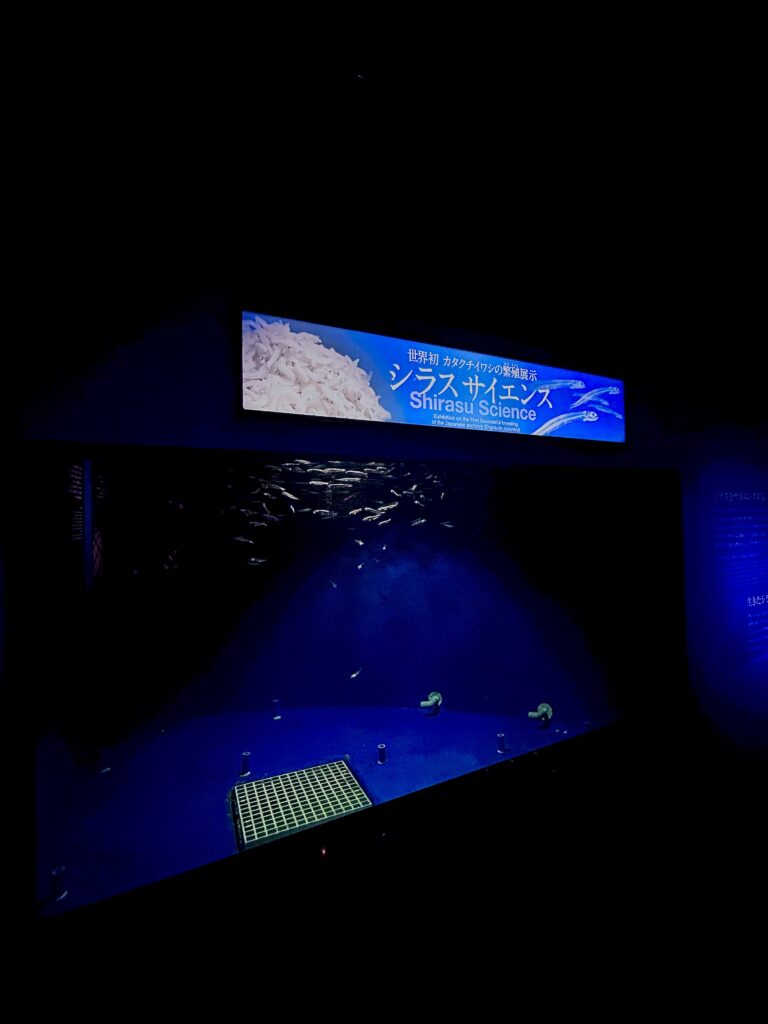

湘南しらす

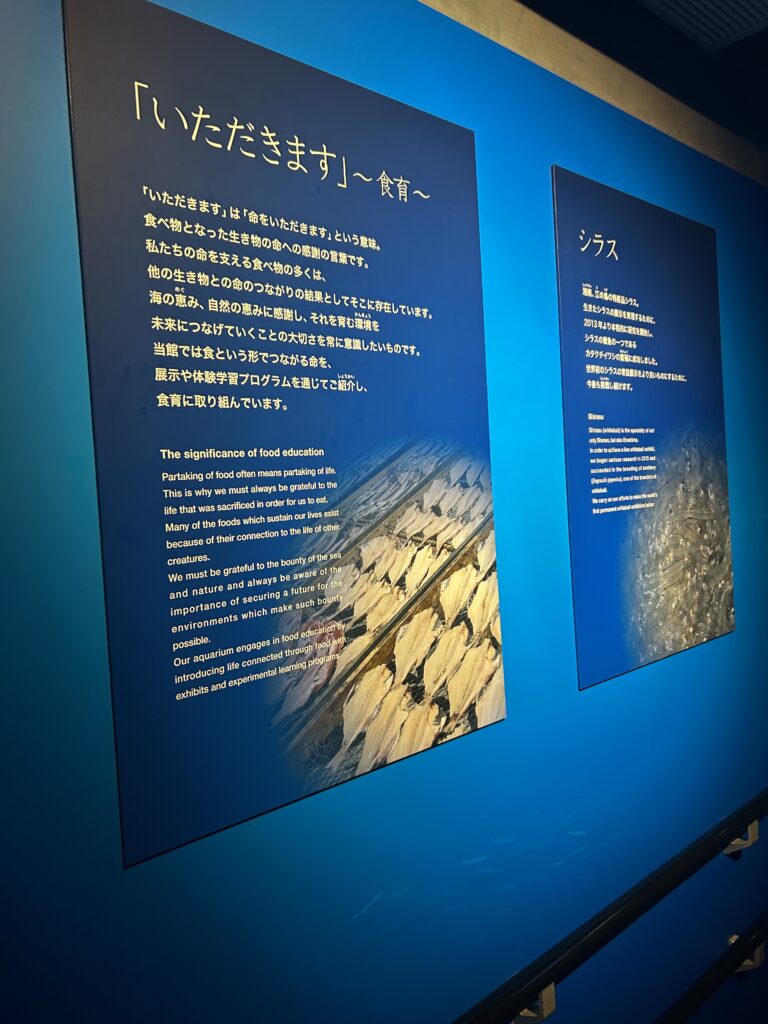

しらすは、カタクチイワシ・マイワシ・ウルメイワシなどの稚魚の総称です。実はしらすは九州近海で生まれて黒潮に乗って兵庫や愛知、神奈川近海へ留まります。そして、しらすには禁漁期間もあり実際に口にできるのは毎年春以降となります。古くから日本人の食を支えてきたシラスですが、現在でも子供が一番最初に口にできる魚として多くの人に愛されています。

えのすいではこうした食物連鎖のスタートに近い位置にいるしらすの繁殖を第11世代まで繋げることができました。(2025年現時点)つまり、しらすが世代を続けていけるだけの環境とノウハウが受け継がれている確固たる証拠です。しらすゾーンは水族館の役割の一つである”環境教育・教育”の観点でとても重要な役割を持っているテーマエリアです。

実は、稚魚の孵化と飼育は非常に繊細な作業ですが稀に海水魚飼育をしていると稚魚が卵から孵る瞬間に立ち合うことがあります。自宅の海水魚水槽をやっている人で頻度が高いのがクマノミの稚魚の孵化です。もともとペアで飼育して産卵・孵化まで目指して最初から飼う人もいれば、たまたま産卵して孵化に立ち会ったなど状況は様々です。

孵化したばかりの稚魚たちは、光に集まる習性があり自宅水槽などでもポンプや照明を全て止めて孵化した稚魚たちをライトで照射して集める作業があります。えのすいのしらす水槽でもワンポイントの照射のみでその光に稚魚たちが集まっている様子が見られます。

この小さい稚魚のYOUたちはえのすいで生まれ、育っていくわけですが私たちから見たら小さい水槽でもこの子達にとってはとても大きく感じることでしょう。しかしこのチビちゃん達はこの姿で九州から黒潮に乗って日本の半分を江ノ島まで回遊するわけですから、やはり自然の営みというのは恐れ多いものがあります。

えのすいがしらすで有名になったのは、生きたしらすを展示したのが世界初だったからです。とにかく稚魚の飼育は繊細でその中でもしらすは特別です。網で掬っただけでも死んでしまう生き物ですから一体どうやって育成・展示まで漕ぎ着けたのでしょうか。その答えはえのすいトリーターの日誌にありました。

当館では親魚のカタクチイワシから卵を産ませ、卵をふ化し、餌を与え続け(ここが育成の肝)、ようやくみなさんの思い描く、上記したお馴染みサイズのシラスにまで成長し、さらにウロコが出てきてカエリシラスとなり、完全なるカタクチイワシに成長する段階にまで至っています。

このサイクルを幾度となく成功させ、展示へと踏み切ることとあいなりました。出典:えのすいトリーター日誌 2014/4/12

つまり掬って持ってくることができないので、親魚に卵を産ませたのですね。その卵を大事に大事に育て、20周年にしてついに累代11世代を成し遂げたわけです。改めて考えてみると、日本人の食卓に欠かせないしらすの生きた姿をえのすいはどうしても展示してみんなに見せたい、そういう水族館側の熱い情熱というのは展示を通して伝わってきますよね。生きた姿を見て、初めて生きてた命をいただく「いただきます」の概念が伝わるとえのすいは思ったのでしょうか。相模湾大水槽で自然への畏怖を感じましたがしらすゾーンはそれ以上のトリーターの展示への情熱に恐れ多さを感じられます。

| 釜揚げしらす 1kg しらす 送料無料 冷凍 業務用 かまあげ 冷凍パック 母の日 ギフト プレゼント 価格:3980円 |

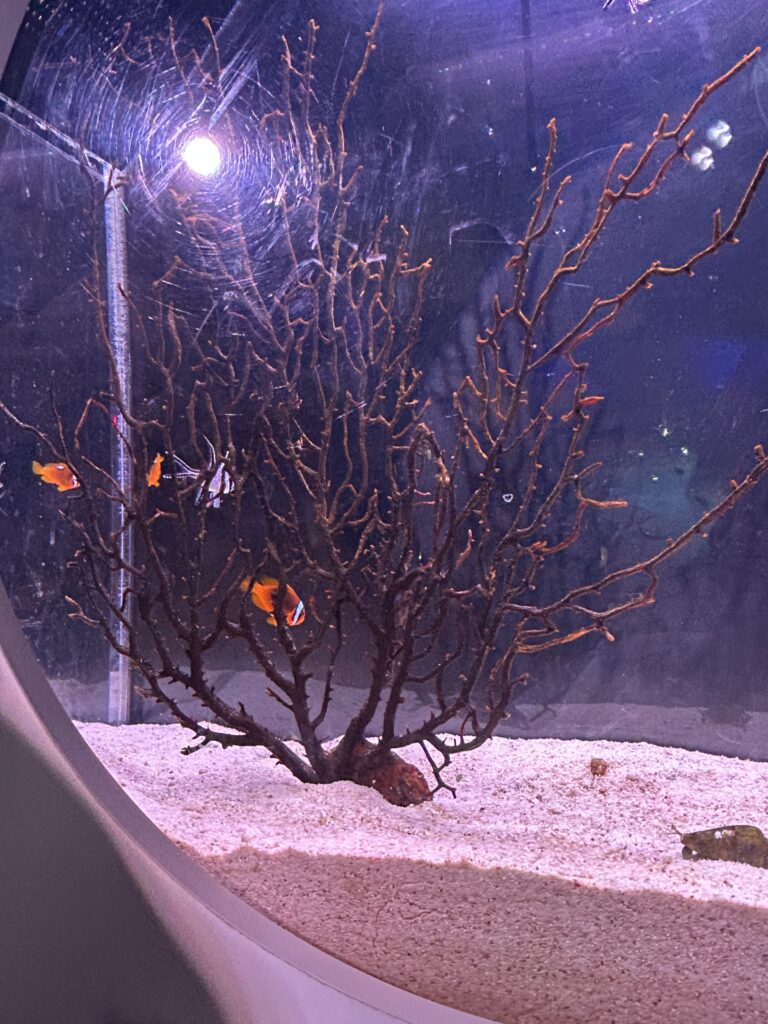

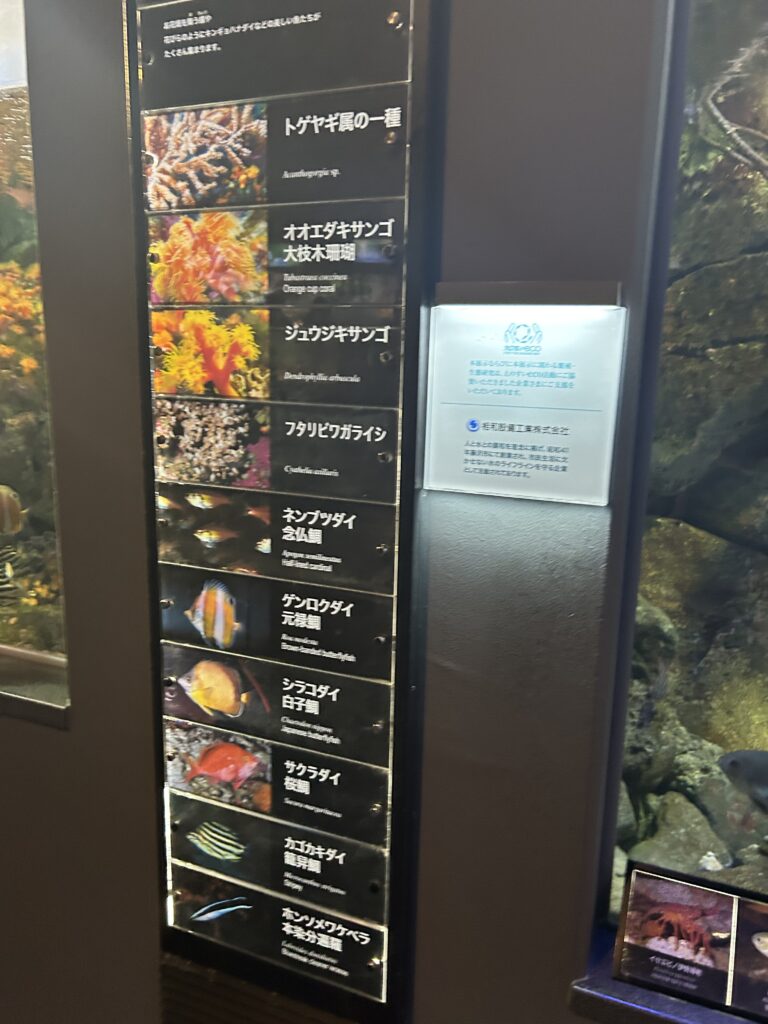

えのすいのサンゴ水槽

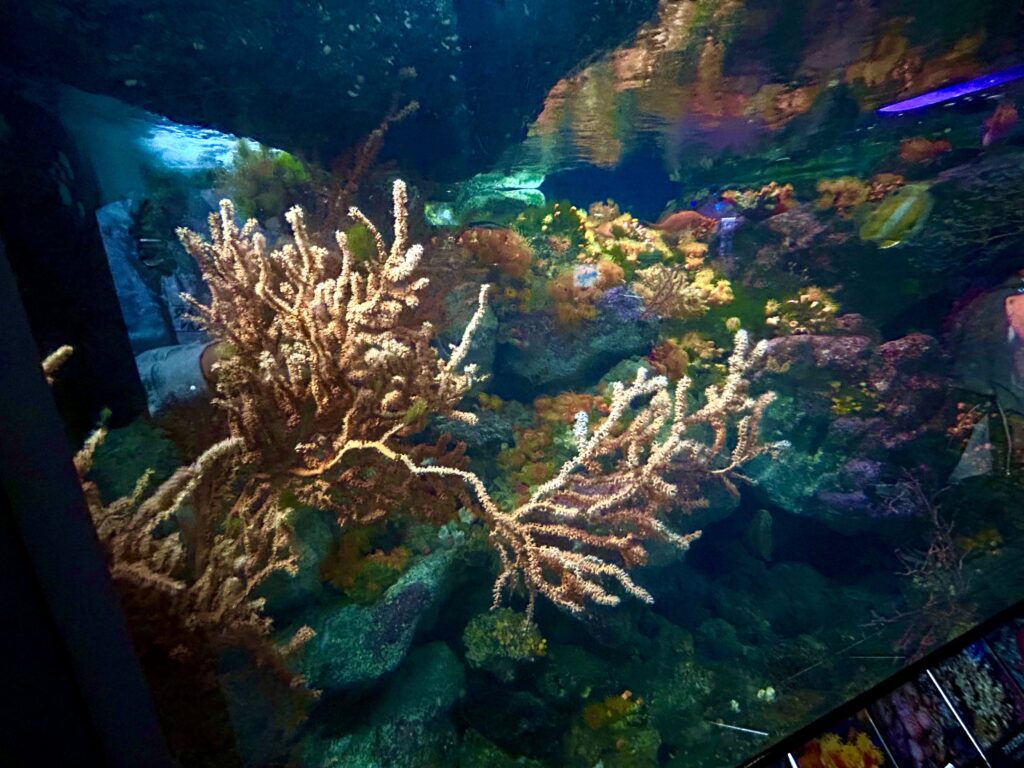

自宅でサンゴ飼育を行なっている身として、水族館に行くと必ずみるのがサンゴ水槽。水族館は南の海を再現しようと展示することが多いのですが、近隣海域の海水を引いて施設を管理している関係でテレビやメディアで見ているサンゴ礁と水族館側が実際に展示できるサンゴ礁に多少のズレが生じます。なので、例えば単にサンゴ水槽といっても相模湾近海のサンゴと沖縄県近海のサンゴでは見た目も形もかなり違ってきます。それに気づいて見てみると各地のありのままの海の姿というのが見えるのでとても面白いです。

例えば多くの人がイメージしているサンゴ水槽は

このイメージが強いと思います。これもえのすいでのサンゴ水槽展示なんですが、解説には南の島のサンゴの海と記されています。これは、ミドリイシやイシサンゴ、タテジマキンチャクダイやハギの仲間など南国特有の魚やサンゴを使って南の島の海域を再現しています。つまり、相模湾海域のサンゴではないのです。

では実際の相模湾海域のサンゴはというと

サンゴというよりイソギンチャクみたいな印象ですよね。でもこれもれっきとしたサンゴでサンゴ礁を作らないサンゴなんです。

【イボヤギ】

オレンジカップコーラルは、ラージポリプイシサンゴとして知られるサンゴのグループに属しています。六放サンゴ亜網の一種で太陽の光をあまり必要とせず比較的深い海域に生息します。魚の粉末のプランクトンフードなども食べるので水質浄化の役割も果たす。

また、オオエダキサンゴやジュウジキサンゴ・トゲヤギの種類など深場系サンゴが見られます。サンゴは植物ではなく動物なので流れがないと海中の餌を得られず死んでしまいます。そして、南国のサンゴとの大きな違いは高水温が苦手だということです。普段自宅でサンゴ飼育をしている際は、大体25〜27°で水温を保ち28°を超えるとかなり水槽内のサンゴにダメージを与えるのですがイボヤギやヤギ類というのはサンゴの中でも水深が深い地域が生息域ですので飼育水温が18°前後とかなり低いです。こうなってくると一緒に暮らす魚の種もかなり変わってきます。写真の通り、サクラダイやシラコダイなどは相模湾海域が適した環境で沖縄ではほとんど見られません。

でも、こんなに環境の違う海域を一つの館内で見られるっていうのはやっぱり水族館の醍醐味だと感じます。

えのすいトリーターの日誌では毎年3/5にサンゴの日ということでえのすいのサンゴについて書かれているのですが、2024年にサンゴの産卵が確認できたそうです。しかし、どのサンゴが産卵したか定かでないため明記できずにいるようです。えのすいはしらすやクラゲなど小さい生き物の飼育に長けていますから、そのうちえのすい生まれのサンゴが出てくるかもしれませんね。

深場系の相模湾のサンゴ礁を見たあと進んでいくと浮きや綱が見え湾内の海面に向かうように漁港付近の水中が表現されています。漁港内というのは船が行き交い、生き物が生息する場所も岩場や消波ブロックに限られるので海藻もサンゴもなく魚が泳ぎまわっています。

この防波堤を思わせるエリアは釣り人にとっては好条件な場所です。でも小さい魚は餌をつつくばかりで釣り人に忌み嫌われます。イシモチやワケベラなんかはその代表的な魚です。この水面の上にはイケすかない顔して竿を眺めるおじさんが居そうな雰囲気ですね。

クラゲファンタジーホール

日本で最初にクラゲの展示をした水族館

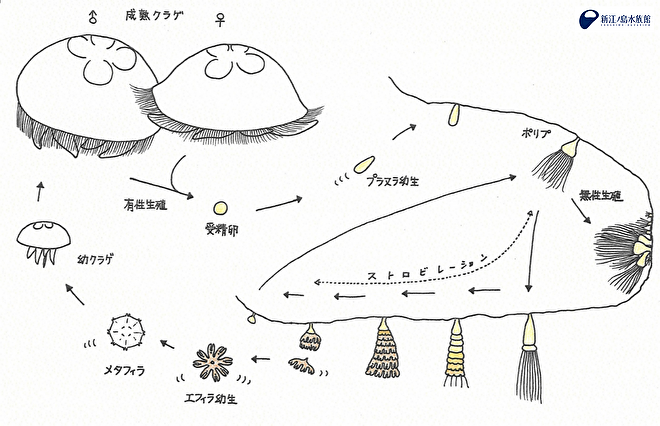

えのすいの代名詞とも言える『クラゲの展示』ですが、えのすいは1973年にクラゲの常設展示に成功し日本で初めてのクラゲ展示を行った水族館です。現在では50種類以上ものクラゲを展示し、その数と規模に圧倒されます。現在は20分ごとにファンタジーホールでプロジェクションマッピングを活用したショーを上映していますが着目すべきは大きく雄大に動くクラゲから、とにかく小さいクラゲたちの姿です。

まずはダイナミックなクラゲの姿を見て見ましょう。

これはパシフィックシーネートルという北東太平洋に生息する大型のクラゲです。アメリカヤナギクラゲとも呼ばれますが、えのすいのパシフィックネートルは旧えのすい時代から約70年も続くクラゲ飼育の中でも特別な存在でモントレー水族館との生物交流の中でポリプを譲渡してもらい国内で初めて展示を行ったクラゲです。2024年現時点での水槽内にはものすごい数のパシフィックシーネートルが存在しますが、一時期個体が増えず苦労した時期もあったそうです。

えのすいが小さい生き物が得意なのは原点にこのクラゲの飼育があるところでしょう。サンゴを飼育しているとサンゴの成長を理解するためにたくさんの種類のサンゴのポリプを毎日観察するのですが、クラゲはこのポリプが大きい個体に成長して幼クラゲとなり、成体となっていきます。受精卵、プラヌラ幼生からポリプまではサンゴもクラゲも過程は同じですがその後、ストロビレーション3を経てクラゲになるか、そのままコロニーを作ってサンゴとなるかの違いになってきます。

コメント