リーフタンクに必要な知識

マリンアクアリウムといえばタンクシステムが難しいイメージがあるかと思います。海水魚を飼うかサンゴを飼うかでシステムを使い分けなければいけない、そこがリーフタンクやマリンアクアリウムの一つのハードルになってるかと思います。この記事ではサンゴを飼育する”リーフタンク”のシステムの種類と概要について説明していきます。

【Mission】

・オーバーフロー水槽の基本を理解する

・ろ過システムの種類を把握する

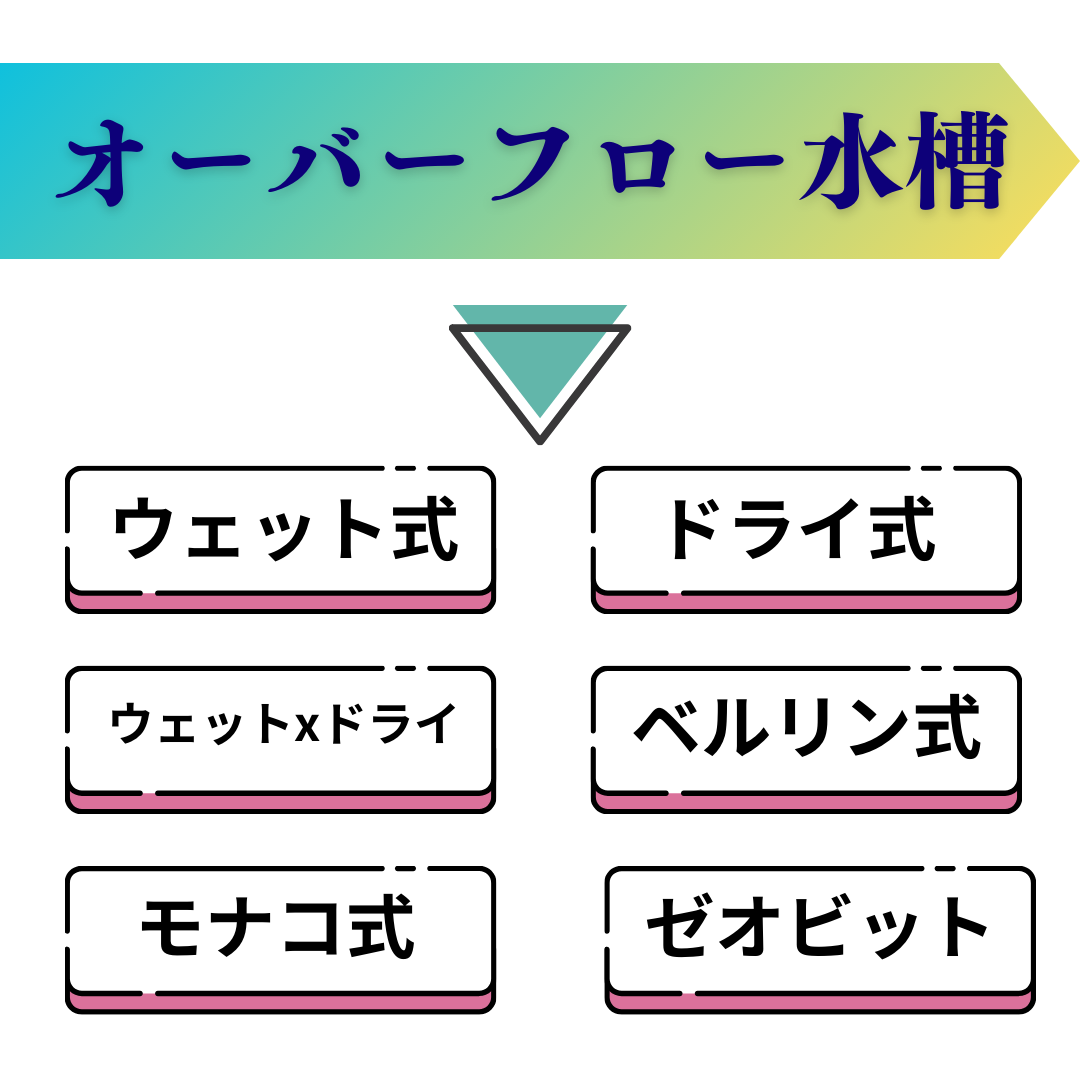

オーバーフロー水槽

オーバーフロー水槽とは

なぜサンゴをやる人たちのほとんどが、オーバーフロー水槽で立ち上げるんでしょうか?

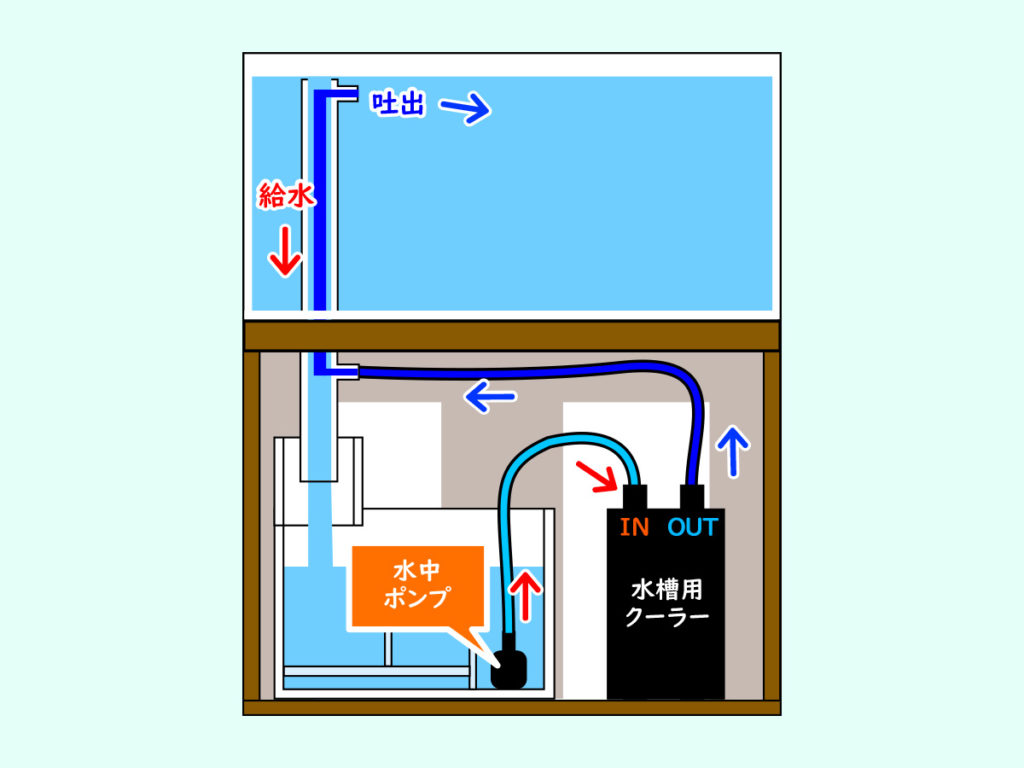

まず、ベルリン式・その他のシステムを理解する前にオーバーフロー水槽というものを理解しておきましょう。オーバーフロー水槽とは、水槽内に設置された「フロー管」1と呼ばれる給水管を取り入れ水槽内の水位を常に一定に保つことができるろ過システムを採用している水槽を指します。これにより、蒸発した海水を水槽内に補い水位を保つことで水温を保つことが可能になります。なので水温変化に敏感なサンゴなどの飼育に適しているシステムになります。

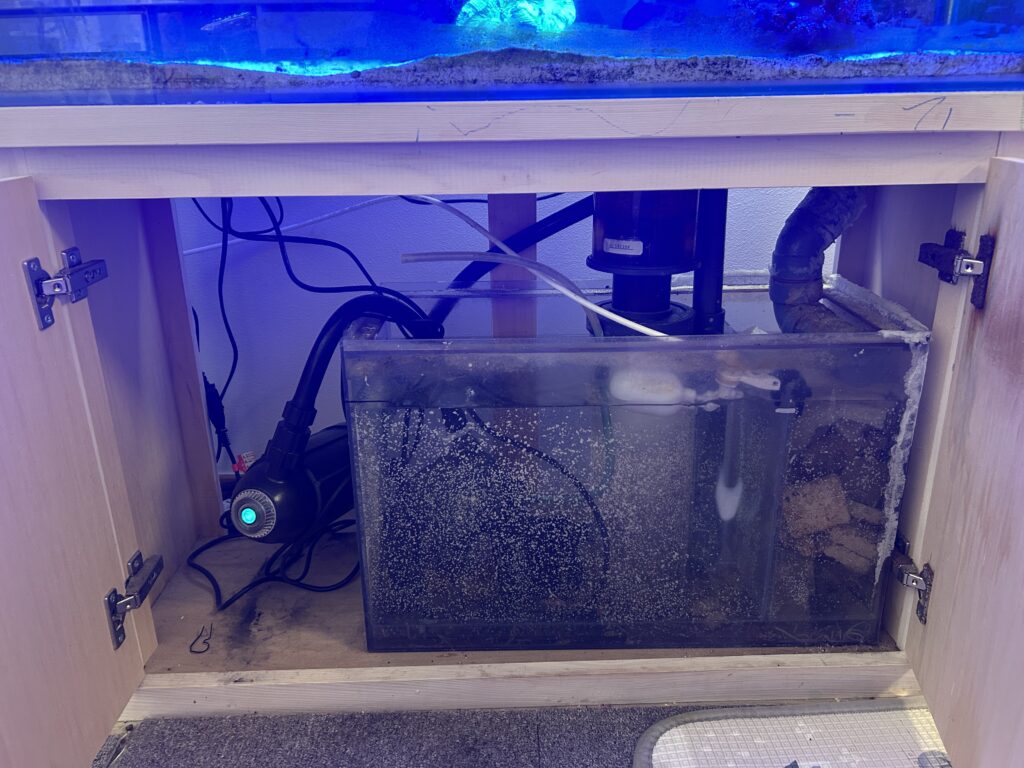

一般的には、水槽単体ではなく、ろ過槽、水槽台、水流ポンプ、塩ビ配管などがセットになったものを指し、ろ過槽への給水は高低差を利用するため、ろ過機材は水槽台の中に設置されます。

ろ過槽への給水には高低差を利用するため、水槽の周囲や水槽内に設置するろ過機材はすべて水槽台内部に設置し、水槽とろ過槽は配管で繋ぐのが大きな特徴で、フロー管から落ちた水をろ過槽にかけ流し、ポンプで水を循環させます。ゴミや余計な成分が取り除かれて綺麗になった水は再び水槽内に戻るという仕組みです。

オーバーフロー水槽のメリット・デメリット

オーバーフロー水槽のメリット

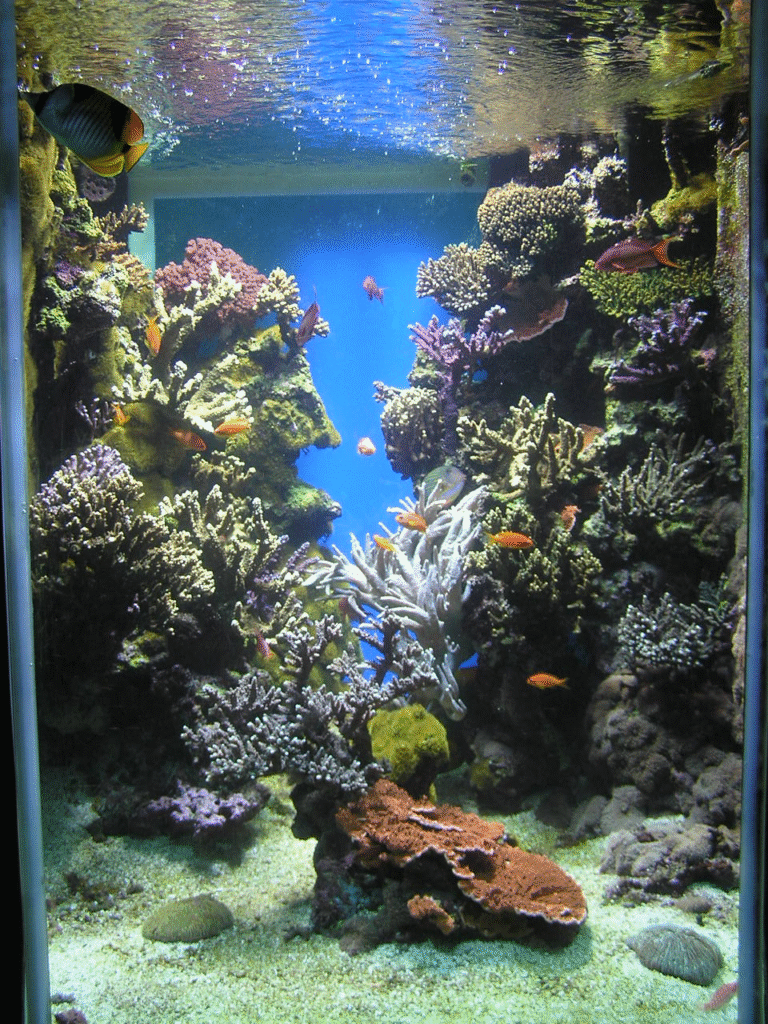

オーバーフロー水槽にする最大のメリットは”水質が安定する”ということです。90cm以上の大型水槽で取り入れるアクアリストがほとんどですが、水量が多く水槽内の水位や水温、水質を安定させられるためより多様な熱帯魚とサンゴを飼育することが可能になる水槽システムです。

オーバーフロー水槽のデメリット

オーバーフローのデメリットはなんといっても”コストがかかる”という点です。最初の導入時の初期費用にコストがかかることはもちろん、定期的な水換えと電気代も含めてとにかくランニングコストもかかります。その代わり、何度も水槽を変えるということはあまりないので一度揃えて動かしてしまえば海水魚とサンゴと両方飼えるシステムなので現在、マリンアクアリウムをやりたいという方はまずこのオーバーフロー水槽で始めようと思う方が多いです。

また、これまでオーバーフローといえば”うるさい”という印象でしたが最近では消音タイプが主流でオーバーフロー水槽でも比較的静かなタイプが増えてきました。

実際ここで紹介しているのは従来の様式に則ったシステムで我が家で実際に採用しているのもオーバーフロー水槽です。オーバーフロー水槽を購入し、立ち上げる時にいくつかパターンがあるのですが自身の予算に合わせてどうすればいいか考えるといいでしょう。

オーバーフロー水槽に必要な機材

オーバーフロー水槽は個人で色々レイアウトを組んでいける楽しさがあります。最も特徴的なのは”水質を安定させる”ために注力しているのでパーツごとにさまざまなアプローチが隠されています。そしてオーバーフロー水槽の魅力は他のろ過方式に比べて圧倒的なろ材スペースを確保できることです。ろ材が多い=バクテリアによる浄化作用も高いので、魚をたくさん飼育できます。

オーバーフロー水槽・専用水槽キャビネット

これは、オーバーフローが他の水槽と違いフロー管がキャビネットを突き抜ける必要があるので市販のキャビネットなどではなく専用のものを設置する必要があります。もしくはDIY工具など機材がある方は好みのキャビネットにフロー管の通る大きさの穴をあければ設置することが可能です。

ろ材BOX・ろ材・揚げ水ポンプ・プロテインスキマー2

オーバーフロー水槽を採用する魅力はなんといっても”徹底されたろ過装置と機能性”です。タンクの下にろ材を入れるろ過BOXとプロテインスキマーを設置することでデトリタスから発生するタンパク質3を効率よく除去・分解し、海水循環を行うことができるのです。そしてこのろ過システムというのはアクアリストがサンゴや海水魚を飼育していく上で非常に重要な役割を果たすため、理解していく必要があります。

オーバーフロー水槽でのろ過システム

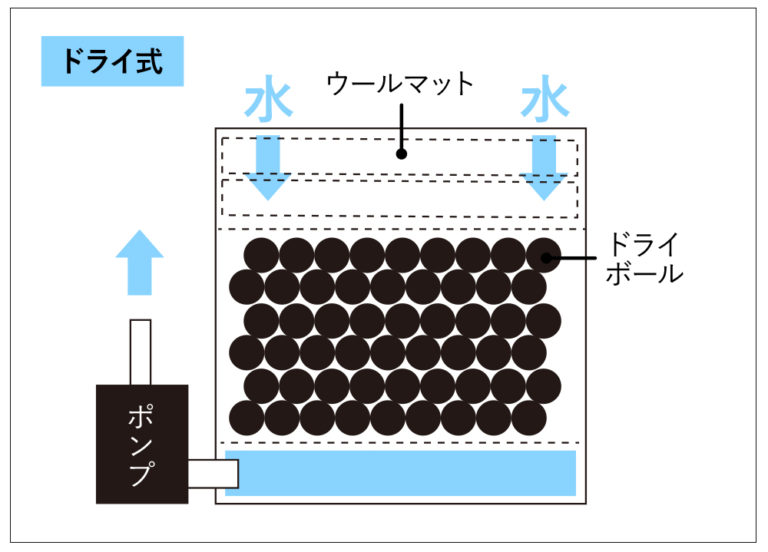

ドライ式

ドライボールとウールマットを使用した非常にシンプルなろ過システムです。大きな特徴はウールマットとドライボールが空気中に触れている点です。比較的導入しやすいタイプですが、ろ過効力としてはウェット式やプロテインスキマーを使用した際と比較すると非常に劣るためリーフタンクをやるアクアリストの中でこのろ過システムのみ採用という人はあまり居ません。

ドライボールとウールマットが空気中に触れているのでバクテリアが増殖しやすい

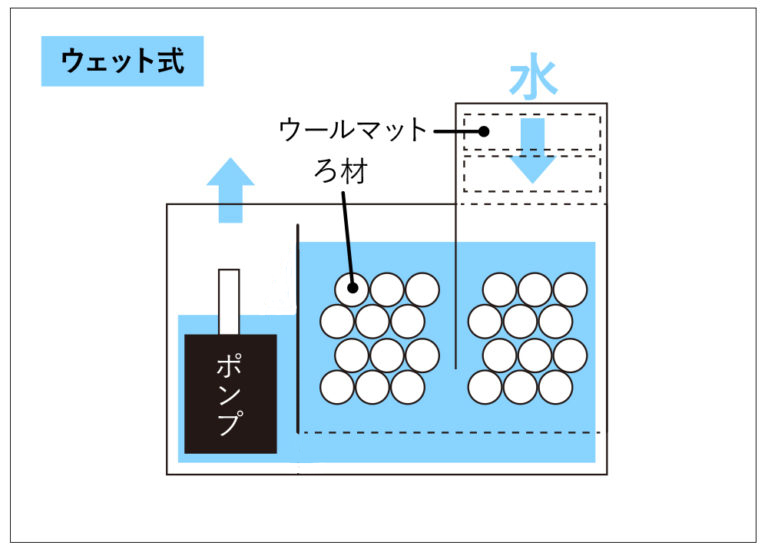

ウェット式

ドライ式と大きく違うのは、ろ材を完全に水へ浸してバクテリアを繁殖させるため、酸素量が少なく、バクテリアの量も少なくなりがちです。ただし、バクテリアが定着するまでのスピードは早く、水槽を素早く立ち上げることができるうえにドライ式より手軽で安価なため、初心者から経験者まで多くの人に採用される人気のろ過システムといわれています。また、ろ材にはさまざまな種類があり効力も変わってくるので予算と計画を考慮してショップの店員と相談する必要があります。

ろ材に多様な種類があり、ショップ店員と相談して購入する必要がある。定期的なろ材の洗浄、もしくは買い替えが必要。

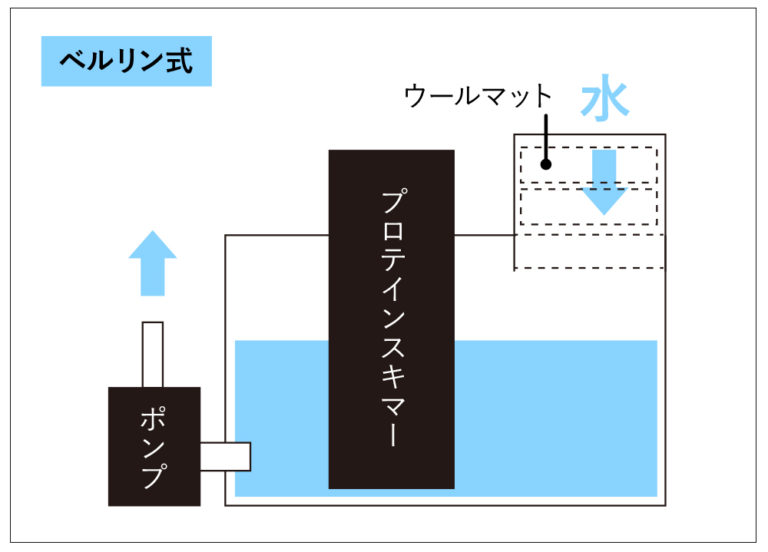

ベルリン式

サンゴを飼育するためにドイツで生まれ発展したためこのように呼ばれます。

通常バクテリアを使った水質浄化では、有害なアンモニアなどの成分がほとんど無害の硝酸塩まで分解され、換水して取り除くというシステムで成り立っています。しかしミドリイシなどの水質に敏感なハードコーラルは微量の硝酸塩からもダメージを受けてしまうので、硝酸塩をそもそも発生させない方法で水を浄化する必要があります。そこでろ材の代わりにプロテインスキマーという機材を使って、水中の有害物質を取り除くベルリンシステムが生まれました。バクテリアに頼らないため、本来のベルリン式はウールボックスすらつけませんが、近年ではプロテインスキマーの故障を防ぐために、ウールマットだけ使用するのが一般的となっています。

ただし、注意点がありプロテインスキマーが故障したらすぐに水槽にダメージが出てしまうということです。

プロテインスキマーとろ材のダブル効果で硝酸塩除去を可能にしたシステム。プロテインスキマーの稼働には注意が必要

Zeovit(ゼオビット)

オーバーフロー水槽のベルリン式がサンゴ飼育をするために生まれたろ過システムだとするなら、ゼオビットはサンゴの色揚げを目指したろ過システムと言ってもいいでしょう。

- 硝酸塩/リン酸塩をできるだけ0にする。

- コケの発生が少なく、サンゴの色がきれいな水槽にする

- ②のサンゴの色をキープする

- サンゴから褐虫藻を減少させ、サンゴがもつ本来の色を引き出す

- サンゴの色を更に鮮やかにする、その色をキープする。 LSS Laboratoryより

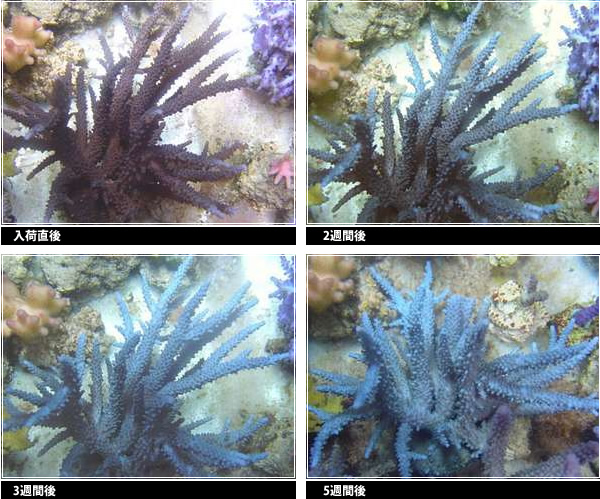

ゼオビット水槽自体は10年ほど前から日本には入ってきているのですが、ベルリン式と大きく違う点としては④の『褐虫藻を減少させる』というところに注目している点です。なので、サンゴの色揚げが実証されているにも関わらず、なかなか普及しなかったのはこの褐虫藻が減少する事にリスクを感じているアクアリストが多いからだと私は考えています。しかし、実際ゼオビット水槽を取り入れて成功している人も中にはいますし色揚げだけに関していえば個体がゼオビット水槽に馴染めば見事なパフォーマンスを繰り広げます。

ゼオビット水槽は添加剤を使って貧栄養環境4を実現する事を目的とし、これはミドリイシやコモンサンゴなどの種が好む環境でもあります。ただ、リスクとして大きいのはサンゴの中には貧栄養環境に適さない種の方が多いためゼオビット水槽でソフトコーラルや中栄養環境で生息していたサンゴを飼育していくのはまだ日本では情報量が非常に少ないです。

また、最近ではベルリン式でも水槽への添加剤の種類が豊富になってきたこともあってか、わざわざゼオビット式を取り入れずともある程度の色揚げまでは可能なのでベルリン式だけが採用されることが変わらず多いです。

しかし、貧栄養環境を実現しているので換水の手間が省けたり照明もメタハラなど強力なものを使う必要がなくやり方次第ではベルリン四季よりもコストが下がる可能性もあります。実際にゼオビット水槽を採用している方の水槽を少し見てみましょう。

ゼオビットは個体によっては水質が合わず白化し生命維持ができなくなるものがある。基本的にはミドリイシ水槽をやる人むけ。

モナコ式

これは、モナコの水族館で採用されたろ過システムなのでモナコ式と呼ばれています。

基本的なナチュラルシステム5をベースとして、まずプロテインスキマーが必要ないと言う事と、 底砂の内部に止水域を設けることで貧酸素濃度の嫌気層が作られ、還元作用による脱窒は勿論、 結果的にカルシウムの溶解環境ともなるようです。 但し、止水域(プレナム層と呼ばれる)内部は全体的に酸化還元電位が平均化されるため、 一部でも砂の薄い層があるとその影響を止水域全体が受けますから、基本的に砂は厚く敷く必要があります。 また一度設置すると次に止水域が確認できるのは水槽を畳む時かあるいはリセットの時のみになりますから、 立ち上げ後のメンテナンスは一切出来ません。

その他の注意点としては、砂を大きく掘り返すような生物は入れられないと言うことです。 ハゼ、テッポウエビ、など。還元域が熟成された後に砂を掘り返すと大変なことになります(硫化水素の流出)。1.023 world さんのブログより https://1023world.net/aqua/step2.html

モナコ式の最大の特徴は水槽内の底砂にプレナム層をつくり、海底地層をつくりろ過効力を高めるところにあります。プロテインスキマーの必要性もなく比較的自然に近い形でサンゴを飼育していくろ過システムになります。

また、換水をほとんどしないというのも特徴的でこれまでのシステムと違ってローコストとも言えます。しかし、比較的プランクトンの増殖率が高い水槽なので場合によっては苔の増殖や栄養過多で初心者のサンゴ飼育には向いてない場合があります。

手間やコストはかからないが、限りなく添加剤や強制ろ過を行わないのでサンゴの色を楽しみたい人には不向き。逆に自然の姿を再現したい人には向いている。

実際に自宅で採用しているシステム

ちなみになんですが、管理人の自宅ではベルリン式にリン酸除去剤やカルシウム添加剤を入れたりしています。

よくあるトラブル例

自宅で使用しているのは

・プロテインスキマー

・ろ材BOX⇨天然ろ材・ウールマット

・殺菌灯

・給水ポンプ、タンク

サンゴに関して言えば、比較的水質が安定してから投入しないとどの個体を入れても白化して死滅してしまうので極力、メンテナンスの流れで水質の数値を計測して様子を見ながら投入しています。

まとめ

>脚注

コメント