海水アクアリストの皆さんこんにちは!サンゴの島、宮古島育ちYuriです。今回はゆらゆら系の王様とも言われる”ナガレハナサンゴ”、ゆっさゆっさと水槽内で水流になびく姿はいつ見ても王者の風格を感じさせてくれます。そんなナガレハナサンゴですが、初心者にとっては少々難クセのある個体にも思えるかもしれません。

[ナガレハナサンゴの基本情報]

流通名:ナガレハナサンゴ

学名:Euphylia fimbriata(コロニー型)Euphylia ancora(コロニー型)Euphylia paraancora(ブランチ型)

分布:太平洋〜インド洋の熱帯海域

グループ:ハードコーラル(LPS)

飼育しやすさ:

入手しやすさ:

ナガレハナサンゴの基本情報

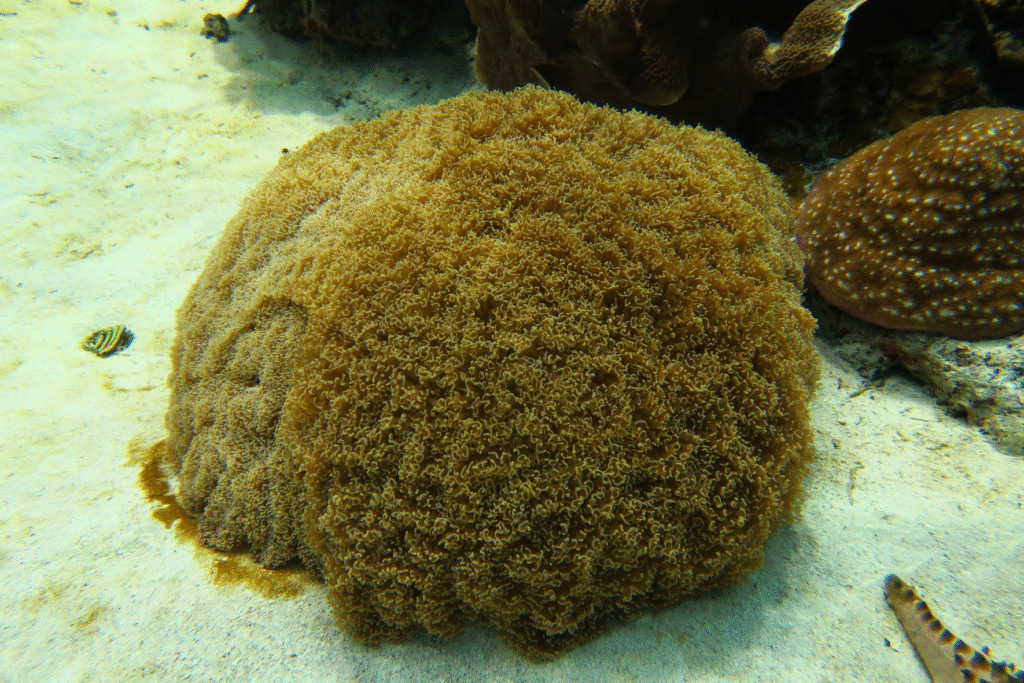

ナガレハナサンゴは生息海域がひじょうに広く日本近海にも生息しています。ナガレハナサンゴと呼ばれているサンゴには少なくとも3種が含まれており、骨格と共肉が連続して増殖していく「コロニー型」とポリプが枝分かれして増えていく「ブランチ型」が存在します。

標準和名ではE.fimbriataをナガレハナサンゴ、E.ancoraをホソナガレハナサンゴ、E.paraancoraをツツハナガレハナサンゴと付けられています。

一般的にアクアリウムショップで見かけるのはコロニー型のナガレハナサンゴです。ネットショップなどでも購入することができるのでインスタ配信などで見かけるのはこのタイプと思って間違いないでしょう。

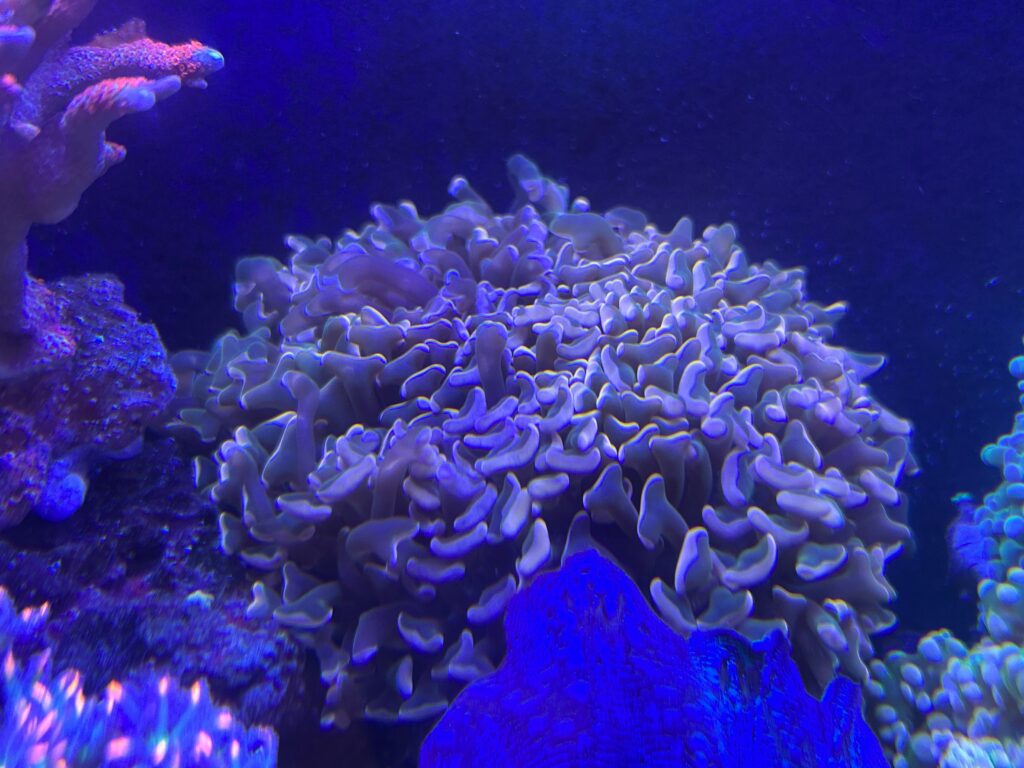

ちなみに上の写真はショップで売られているサイズですが、実際美ら海水族館には以下の大きさの個体が存在してました。(2023年時点)

サンゴはどの種類もそうですが、飼育環境さえ合致すれば寿命なく生き続けます。

飼育環境

水温

24〜26°の水温で管理します。比較的水温には鈍いサンゴですが夏場や水温28°以上の環境下では調子を崩す場合があるので夏は水槽用エアコンを使用し、冬はヒーターで温度を一定に保ちます。また、エアコンとヒーターを効果的に使用するには室温の管理も非常に重要となってきます。水槽のある部屋の室温はなるべく気温差のない部屋にし(太陽光や外気温に左右されない)、夏はエアコン・冬は暖房をつけて室温管理を行うと良いです。

水流

コントローラー付きサーキュレーターを使用することを推奨しています。水流はランダムでポリプがしっかりユラユラ動くようにしましょう。ポリプが一方向に傾くような強い水流はオススメできません。特に、茎の部分やワックス部分(ポリプの付け根部分)にデトリタス(有機老廃物)が溜まらないように水流を乱流させてあげると病気も防げてナガレハナサンゴの魅力を最大限に引き出すことができます。

横幅900mm以上の水槽であれば、最低でも2個以上のポンプをつける必要があります。水流の作り方についてはこちらの記事もご参照ください。

ライト光量

PAR値:100〜250

サンゴ蛍光色素に対応したライトをオススメします。光量は中程度で蛍光色がきれいに出る程度で問題ありません。現在私の自宅で使っているのは、MICMOLのLED照明ですがこの照明の便利なところは午前中の光量と日中の光量が太陽のように光量バランスが絶妙に変化する事です。私の自宅水槽ですと13:00頃に少し強めの光量になりナガレハナサンゴのポリプが最大限に開きます。MICMOLのように1日の光量バランスを変化させられ、毎日規則的に照射できるライトの方が従来のメタハラやブルーライト(紫外線ライト)との併用に比べてサンゴの維持率が飛躍的に上がりました。

なので、1日の光量バランスのリズムとそのバランスを365日自動で再現するというのは人力では難しいのでここはしっかりお金をかけたい部分でもあります。

🔹水槽幅45cm〜60cm用オススメライト

🔹水槽サイズ90cm〜110cm以上

栄養環境

給餌と添加剤の使用が有効的ですので定期的に餌をあげるようにしましょう。動物質中心で消化吸収しやすいサイズのエサを与えます。給餌の頻度は2~3日に一度程度を目安にして給餌量は残餌が出ない程度の少量に留めます。共肉と骨格の境目(通称:ワックス)が薄いようなら栄養が不足しています。

🔹ナガレハナサンゴに適したコーラルフード

ナガレハナサンゴの魅力

ナガレハナサンゴは水質と水流が適切であればアクアリウムショップで展示されている以上に発色が良くなったり、ボリュームが上がるとそのゆらゆらと波になびく姿が非常に印象的で水槽でも一目置く存在となるでしょう。また、カラーバリエーションも豊富でそのパターンの多さから海水水槽の水景レイアウトのポイントにもなる存在です。

比較的丈夫なサンゴ

アクアリウムショップで丈夫な個体を選び投入する水槽が適切な水質環境であれば、滅多な事ではダメにならない印象です。もちろんスターポリプなどに比べると難易度は上がりますが、LPSの中では飼いやすいサンゴと言えるでしょう。

LPS…Large Poryp Stonyの略、骨格を持つハードコーラルの中でポリプが大きく骨格が頑丈なものを一般的に指します。

>ハナガササンゴ、オオバナサンゴ、キクメイシ、ナガレハナサンゴなど

健康なナガレハナサンゴの見分け方

まず、ナガレハナサンゴを長期飼育していく上でとにかく重要なのは健康状態の良い個体を選ぶことです。

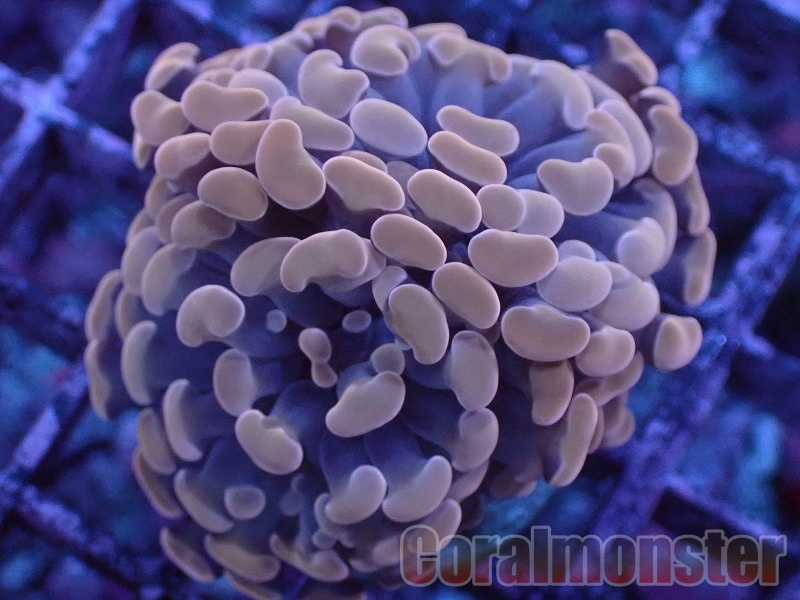

【健康的なナガレハナサンゴがポリプを閉じている時の状態】

-1024x1024.png)

まず、健康的なナガレハナサンゴはワックス部分が白くふっくらしています。しかし実際に見ても分からない場合は迷わずショップの店員に『健康状態の良い個体』を探していると伝えましょう。初めてLPSやナガレハナサンゴを水槽に入れるときにどうしてもカラーを優先してしまいそうですが、最初は慎重に健康的な個体を選んでおいた方が、失敗した時の原因が水槽側にあると判断できるので2個体目以降安定した環境とナガレハナサンゴの飼育に成功する確率を高めることができます。

逆に、不健康な状態だと分からず水槽に投入して失敗した場合に水槽側の問題なのかサンゴ個体の問題なのか初心者だと判断できないのでまずは健康状態が良好で好きなカラーを選ぶ方が懸命です。

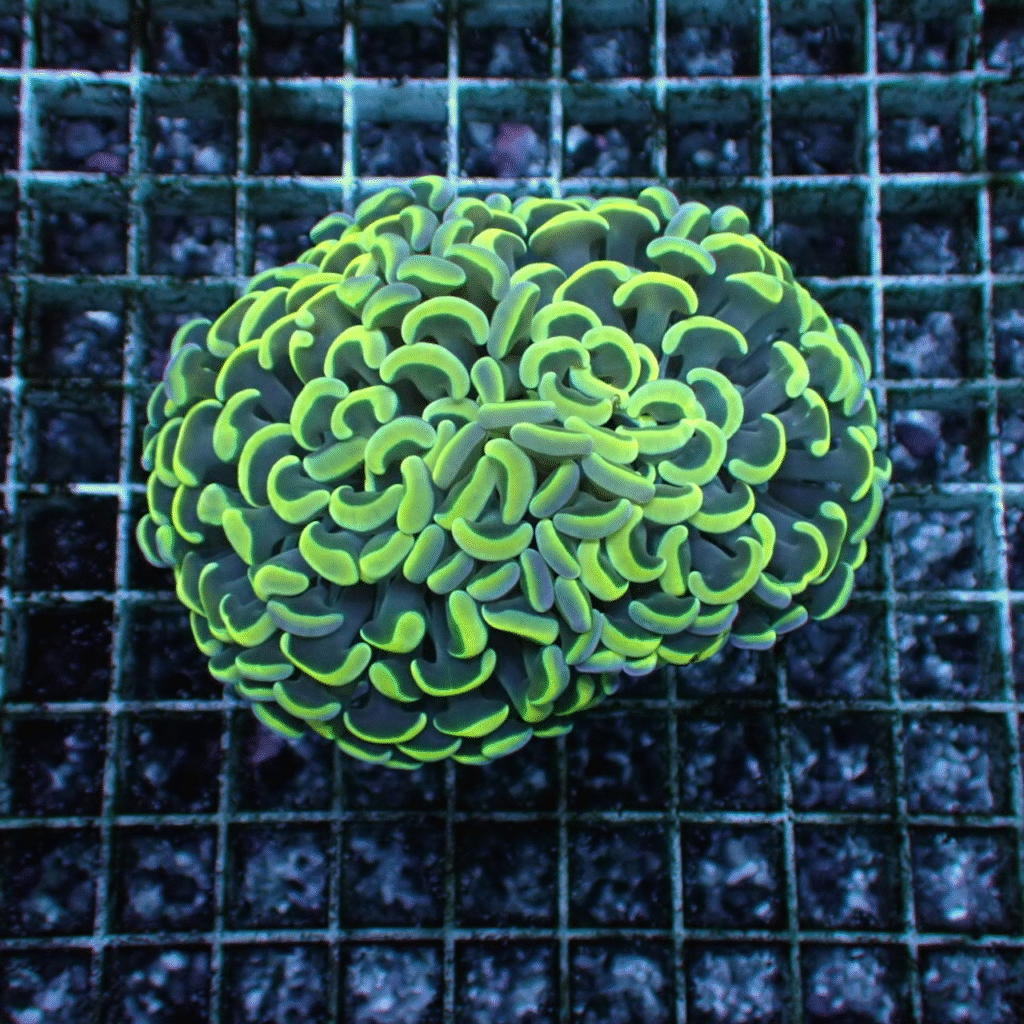

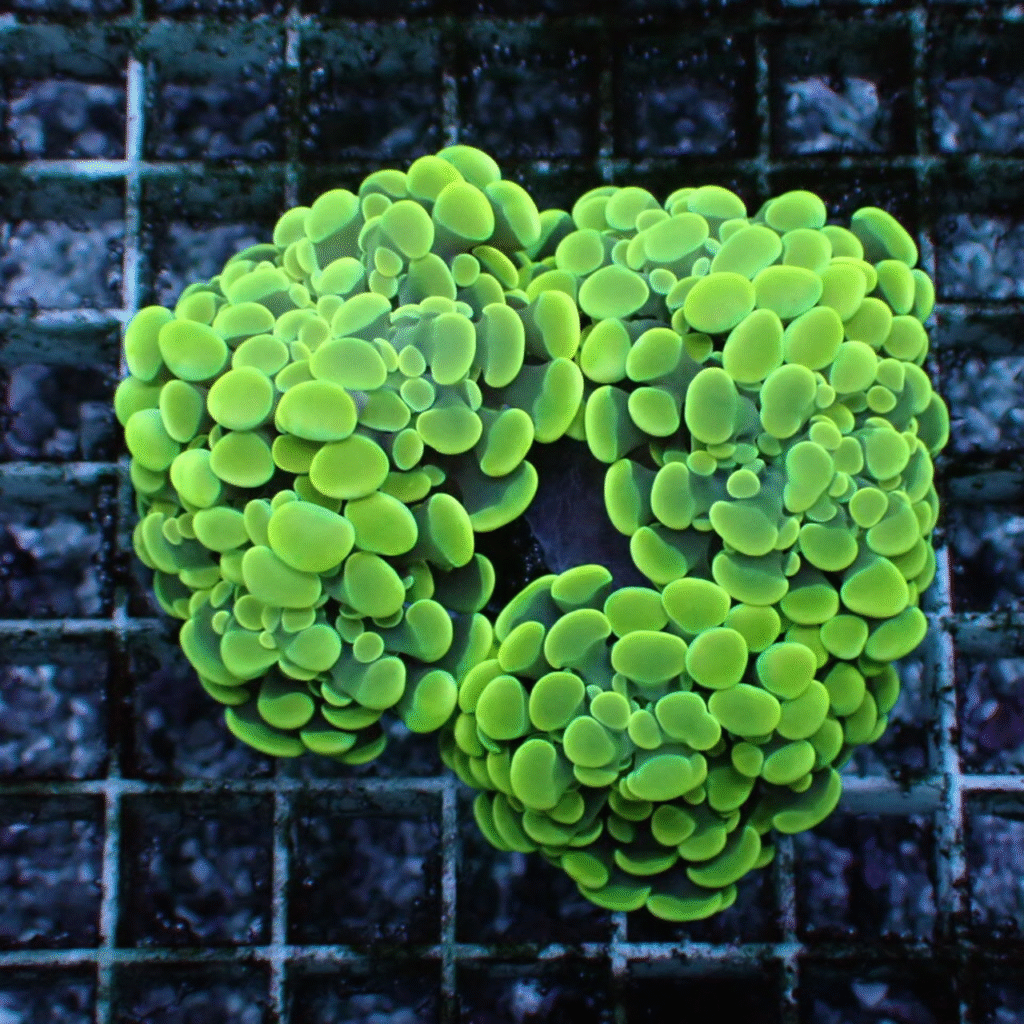

豊富なカラーバリエーション

ナガレハナサンゴのカラーバリエーションを見るコツとしてはヘッド部分(先端)に着目するか、茎部分に注目するかになります。また、水槽でのレイアウトによるものですがアクセントとして前面に出したい場合はヘッド部分が蛍光色の強いイエローやグリーンを選んだ方が良い場合があり、一方で背面に近い後ろ部分に置く場合はヘッド部分がブルーやパープル・ピンクで茎部分がイエロー、グリーン個体であると引き締まる印象になります。

また、コロニー型とブランチ型では大きく印象が変わります。コロニー型はとにかくボリュームがあり大きくなるにつれて水槽での存在感が増します。ブランチ型は枝が増えていくイメージになるのでポンポンのような小さく丸いヘッドのコロニーがどんどん増えていくので可愛らしい印象になります。

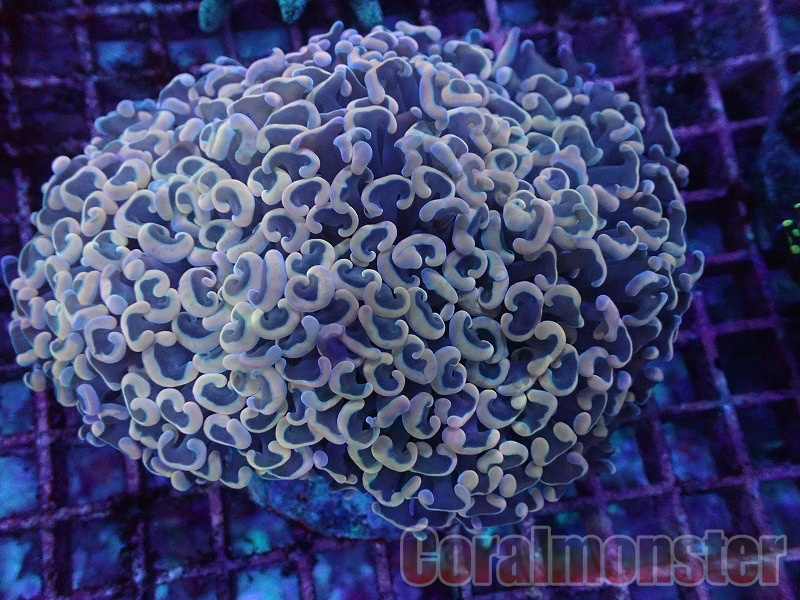

【ヘッドがイエローで茎部分はブラウンのコロニー型】

【ピンクヘッドで比較的落ち着きあるカラーのコロニー型】

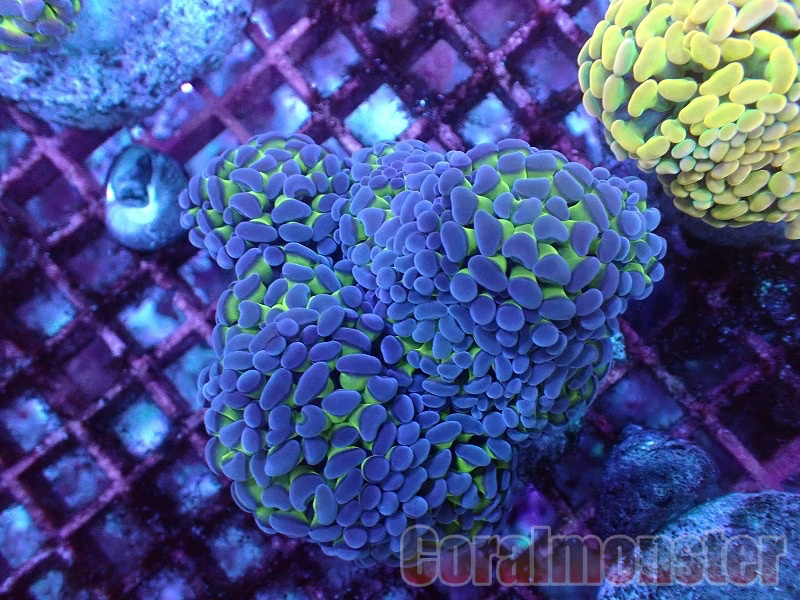

【ヘッドがブルーで茎がイエローグリーンのブランチ型】

【ピンクヘッドで茎部分がパープルのブランチ型】

これ以外にもカラーバリエーションは分類できないぐらい存在するので、たった一つのお気に入りの個体を見つけるのもナガレハナサンゴの醍醐味です。

サンゴ通販を行っているコーラルモンスターさん。インスタライブ配信でサンゴを積極的に配信しています。初心者の方にも丁寧で気さくに接してくれる店長さん。保管しているサンゴの種類も豊富ですので世界に一つだけのサンゴをぜひ一度公式HPでチェックしてみてください。

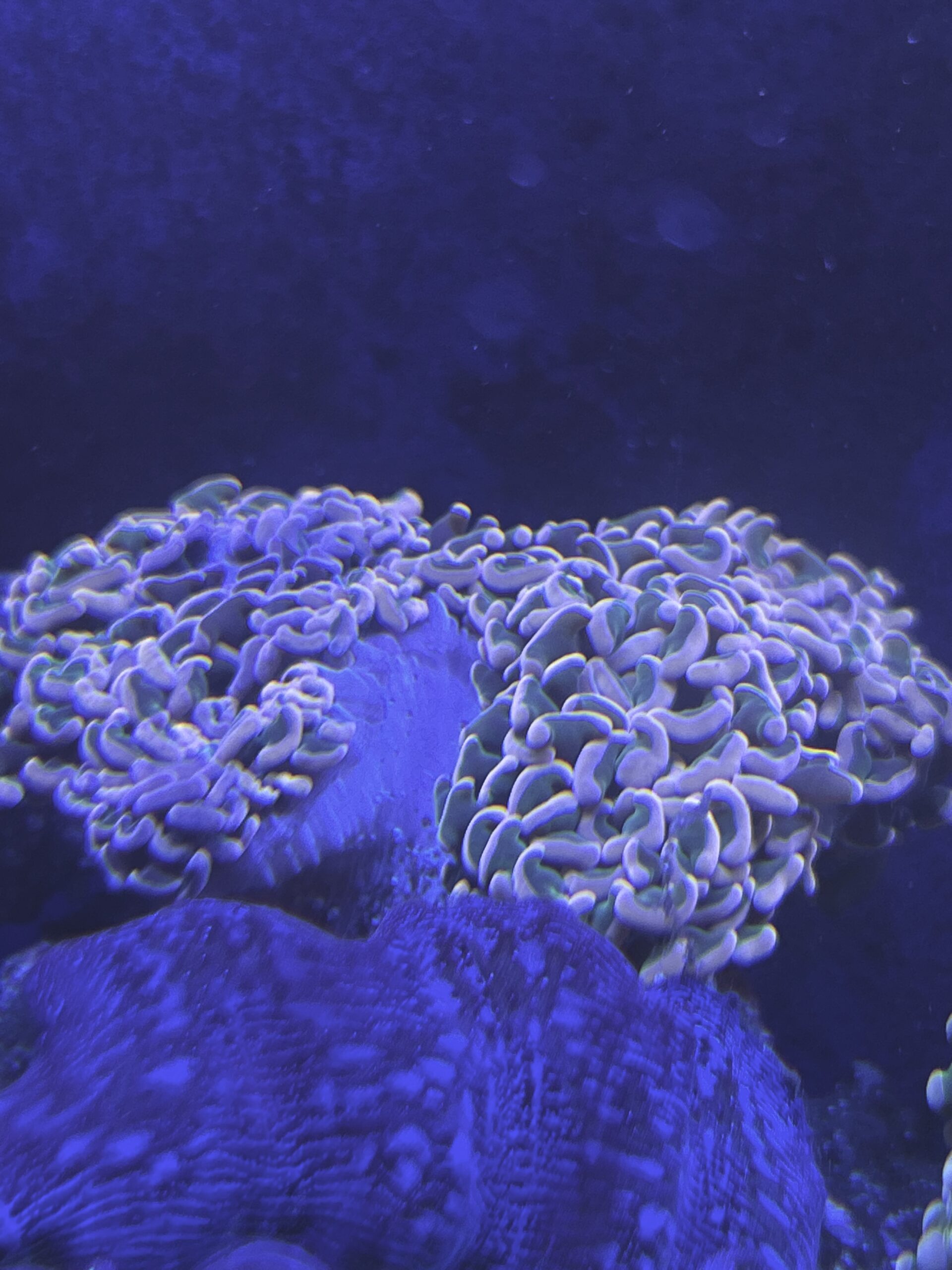

ゆっさゆっさと揺れる姿はゆらゆら系の王様と言われるだけあってついつい引き寄せられてしまいます。午前9時にライトが点灯してから1時間ほどあればポリプが開き切るのですが茎部分も全く見えなくなるほどまで膨らみます。発色もショップで見た時よりも色上がりが良く毎日見ていて飽きないサンゴの一つですね。

ナガレハナサンゴの不調

ナガレハナサンゴは普段ポリプが伸びている時と伸びていない時があるので、調子が良い時と悪い時というのは観察していれば分かりやすい印象です。水換え時や水温が上がったなどの変化であれば一時的にポリプが縮んでいる時ですが、2〜3日経ってもポリプが伸びてこない、粘液がで始めている、一部が白化してるなどの変化が見られたらディッピングや薬浴を検討したほうが良いでしょう。

サンゴには原虫が寄生して褐虫藻を食べられてしまう病気や免疫低下による病気などが存在します。ナガレハナサンゴも例外なくかかることがあるので、基本的な病気の知識と治療法、予防策などを念頭においておくと良いでしょう。ただし、サンゴの病気は症状として目視できる頃にはすでに末期状態の場合が多く個体ごとの体力にもよることから確固たる治療法が存在しないので普段から水質には十分気を使って換水や水質チェック、給餌による体力強化などを心がける方がより効率的なサンゴ飼育が可能となります。

>病気の基礎知識

>おすすめブログ 【1.023 world1】

サンゴの病気に関してもそうですが、ミジンコなどのプランクトン関係についてとても詳しいブログがありサンゴ飼育を進めていくにあたって非常に重要な基礎知識や考え方が載っていますのでこちらも一読いただけるとより詳しい理解を深められるかと思います。

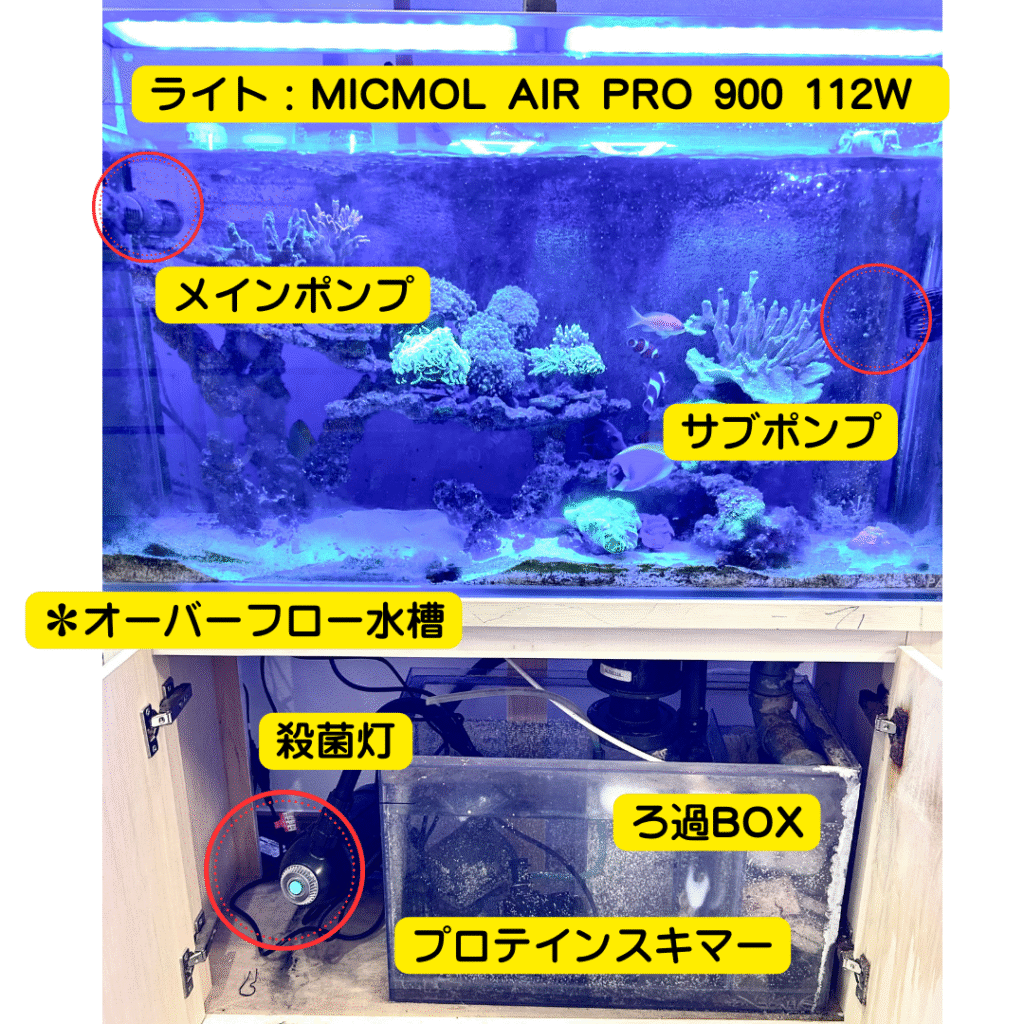

ナガレハナサンゴを飼育してる水槽について

私自身の自宅水槽でナガレハナサンゴを飼育しているのですが実際にはどういった感じになっているのか紹介していこうと思います。

自宅水槽の様式

私の自宅ではろ過システムはベルリン式、プロテインスキマー有り、ろ材はトールマンの海水用天然ろ材を使用しています。

ろ過BOXの中身は海水用天然ろ材とリン酸塩吸着材を使用して、ウールマットも適宜交換しながら使っています。サンゴ飼育においてバクテリア管理はかなり重要な要素となってくるのですが、現在の自宅水槽では好気性のバクテリア(バチルス菌)の定着が安定しているように思います。好気性のバクテリアはサンゴの病気の元になるビブリオ菌を食べてくれる善玉菌のような存在です。また、殺菌灯での滅菌も非常に大事で過去に殺菌灯のライトの予備がなく交換するまで少し間が空いた時があったのですが見事にウミキノコ以外は全滅してしまいました。なので、スキマーやろ過フィルターでデトリタスがある程度除去されても殺菌灯による滅菌効果が得られなければサンゴを弱らせてしまい菌を含んだ海水の循環によってRTN病やDinosを引き起こす可能性が高まります。

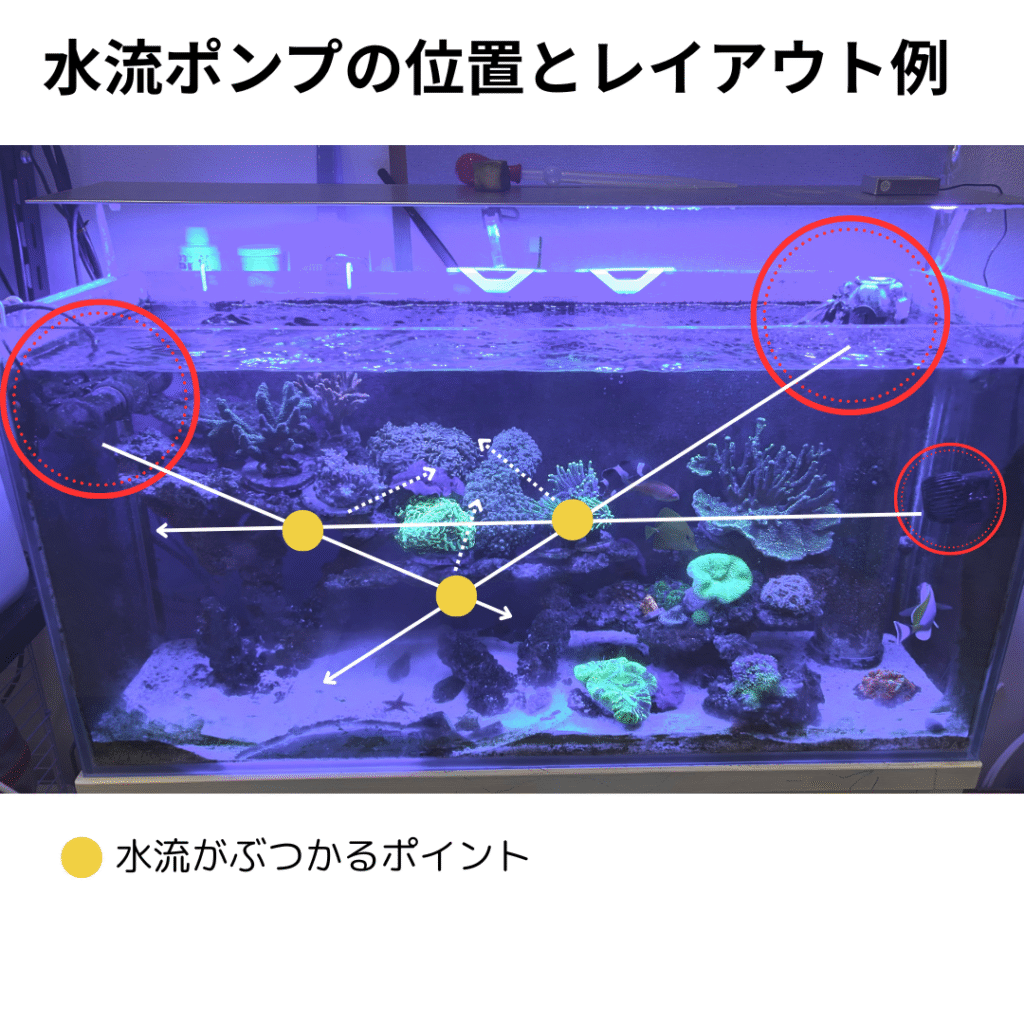

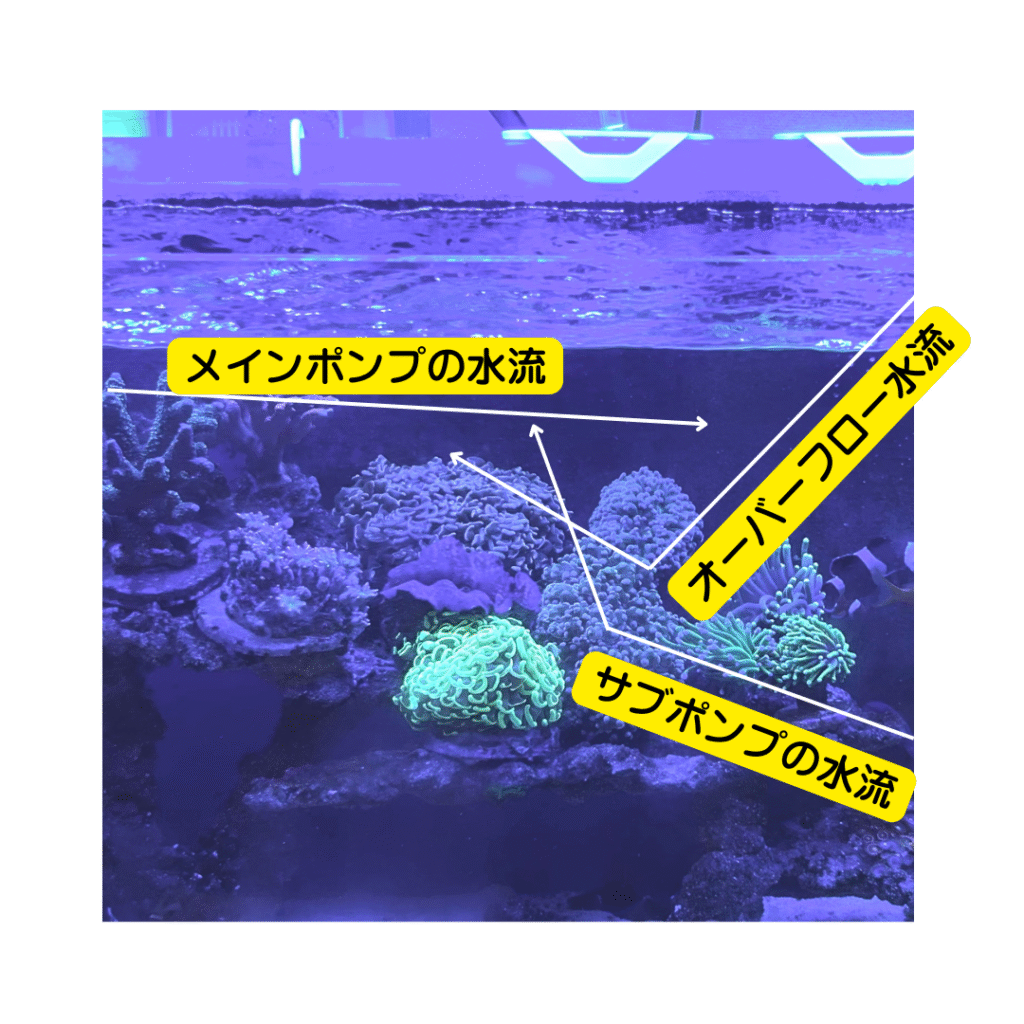

水流ポンプの位置

ナガレハナサンゴの健康状態は水流の位置関係と非常に密接するのですが、ポイントとしては茎やワックス部分に汚れが溜まらないようにすることです。ポリプが開いている日中はポリプによってある程度の汚れが弾かれるのですが夜間はポリプが閉じることで茎とワックス部分が剥き出しになります。夜間の間にこの茎部分に適切に水流が当たらないと魚たちのフンや餌の食べ残しなどデトリタスが溜まってしまうので気をつけたいポイントです。

現在の水槽では、以下の図のように水流が流れているのでゆらゆら系サンゴの周りのデトリタスは夜の間に水流によって流されます。なのでライブロック上にはデトリタスが溜まらず、底砂のマガキガイの餌となり好循環を生み出しています。

換水は2週間に1回

また、換水はナガレハナサンゴの健康状態を維持する一番効果的な作業なので積極的に行うようにしています。サンゴに給餌も行うので最低でも2週間に1回は換水をすることをオススメします。

添加剤・給餌のスケジュール

サンゴ飼育で重要なのが給餌と添加剤の投与ですが、餌も添加剤も一度に大量に投与してしまうのは水質の悪化を招き一気にサンゴが壊滅してしまう原因となってしまいます。取扱説明書をよく読み、できるならショップの店員に直接説明を聞くかアクアリウムショップやサンゴ専門店が配信しているYouTubeなどをみて確認してから行うのをおすすめします。

給餌・添加剤投与の最大のポイントは”夜、ライト消灯後にポリプが閉じてから与えること”です。サンゴは日中、褐虫藻によってライトの光で光合成をして栄養を取り込んでいますがライトが消灯して、この光合成をやめてポリプを畳んだ時が給餌によって餌を摂りこむ体制が整っているサインです。消灯してからあまり時間が経ってしまうと休息に入って餌を与えた量よりも少なく摂りこみ餌が海水中に残りオーバースキミング1を引き起こしてしまう可能性があるので注意しましょう。

<Coral Monsterさんによる給餌についての説明>

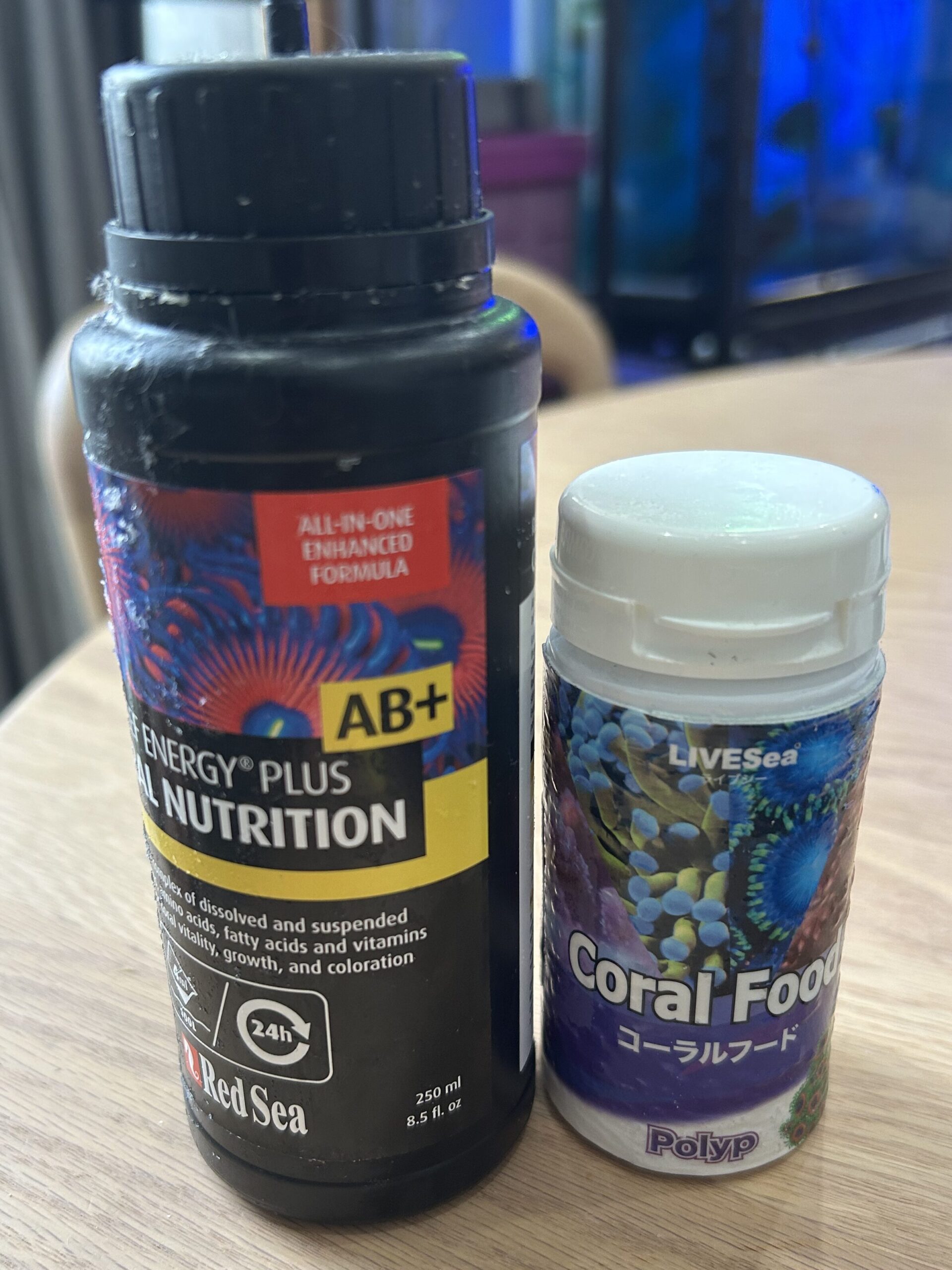

実際に自宅で現在使用しているのはこちらの2つです。

Red Sea Reef Energy Plus AB+

このコーラルフードは言わずと知れた商品ですが、ナガレハナサンゴやキクメイシなどLPSやSPS中心のリーフタンクには必需品とも言えます。

より速い成長、より高い耐性、より明るい色彩を実現。オーバースキミングを最小限に抑え、ドーシングポンプでの自動給餌ができる使い易すさを兼ね備えた、オールインワンのスーパーフード。

レッドシーの公式HPではこのようにリーフエナジーを説明していますが、簡単に言えばどのサンゴにも使える万能なプロテインのようなものです。アミノ酸、脂肪酸、炭水化物とたくさんのエネルギー源を含んでいるのですが特徴は”残り餌の汚れが残りにくい”という点です。

また、サンゴ個体の免疫力を高めたり体力を上げるのに効果的な餌になります。

水槽内の海水がコーラルフードによって汚れてしまうと、サンゴが次々と病気に感染し最悪の場合水槽内全滅ということが起こり得ます。大抵その原因は水換えの期間が旅行や休暇によって空いてしまったとかで悲惨な状況を迎えることが過去にも何回かありました。

しかし、このリーフエナジープラスは2週間に1回の頻度で水槽内に投与するだけで良く、サンゴの吸収率も高く更には海水中に汚れが残らないということで効率よくリーフタンクとしてのポテンシャルをより一層高める効果が期待できるのです。

実際に私もこのエナジープラスを使用するようになってからは水槽内の水質が安定し、LPSやミドリイシの飼育も順調です。やはり、水質を汚さないというのとどのさんごの栄養補給となるメリットはコーラルフードの中でも革命的存在です。

Live Sea コーラルフード・ポリプ

光合成によって体内に発生する活性酸素を抑制する抗酸化物を強化する栄養源であるタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く配合していてコーラルの健全な成長を促進します。コーラルフードを与えることで サンゴの肉厚もポリプもふっくらします。また、消化・吸収力を高めた使いやすい粉末タイプです。

これはターゲット給餌で直接サンゴの口元まで粉末を水で溶かして、スポイトで垂らす方法で餌やりします。

餌やりで気をつけるべきポイントはいかに水を汚さずこまめに与えられるかです。サンゴは生き物で餌を必要としますが、原子的な作りであるが故に通常の亀や魚のような感覚で餌を与えてしまうと水質が悪化しサンゴの体力を奪ってしまう可能性があります。

サンゴを飼育し始めの方は特に注意が必要で慣れるまでは餌やりをしながら水質をチェックすると良いでしょう。

まとめ

ナガレハナサンゴはLPSの中でもゆらゆら系サンゴの王様と言われるほど存在感溢れるサンゴです。ボリュームやカラーバリエーションもさることながら、1個体2〜3万するものも多いです。しかし、せっかく水槽にお迎えしたのにポリプが上手く開かずレイアウト変更しているうちに白化してしまったなんてこともよくある話です。それでも、ポイントを抑えてしまえばさほど手のかかるものでもありません。これを機にナガレハナサンゴを検討してみてはいかがでしょうか?

- オーバースキミング…プロテインスキマーが過剰に有機物を除去し、その有機物を含んだ汚水が海水中に流れ出してしまう事を指す ↩︎

コメント